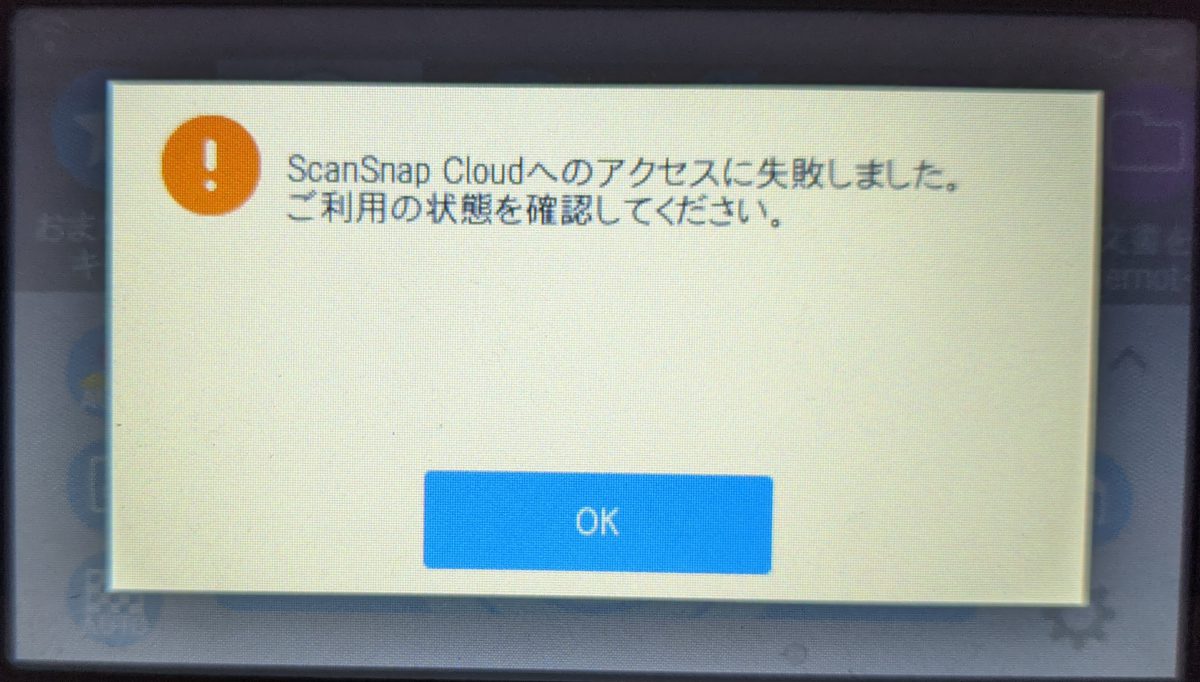

ルーターとかWi-fiのアクセスポイントを再起動したせいか(?)、PFUのScanSnap iX1500がScanSnap Cloudできなくなってしまいました。これが原因でスキャンしたドキュメントをEvernoteに保存できなくってしまいました。

ScanSnap HomeでEvernoteに接続し直しても変わりません。

Googleさんに聞くと、ファームウェアのアップデートをしろ、と出てくるので、iX1500のファームウェアをアップデートしてみます。

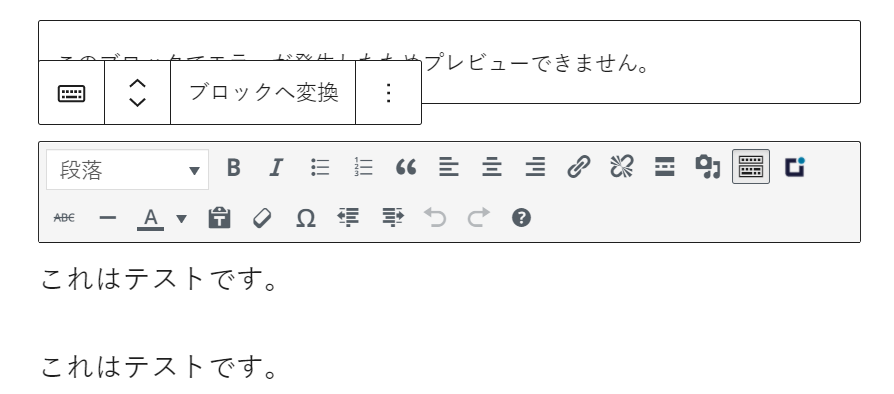

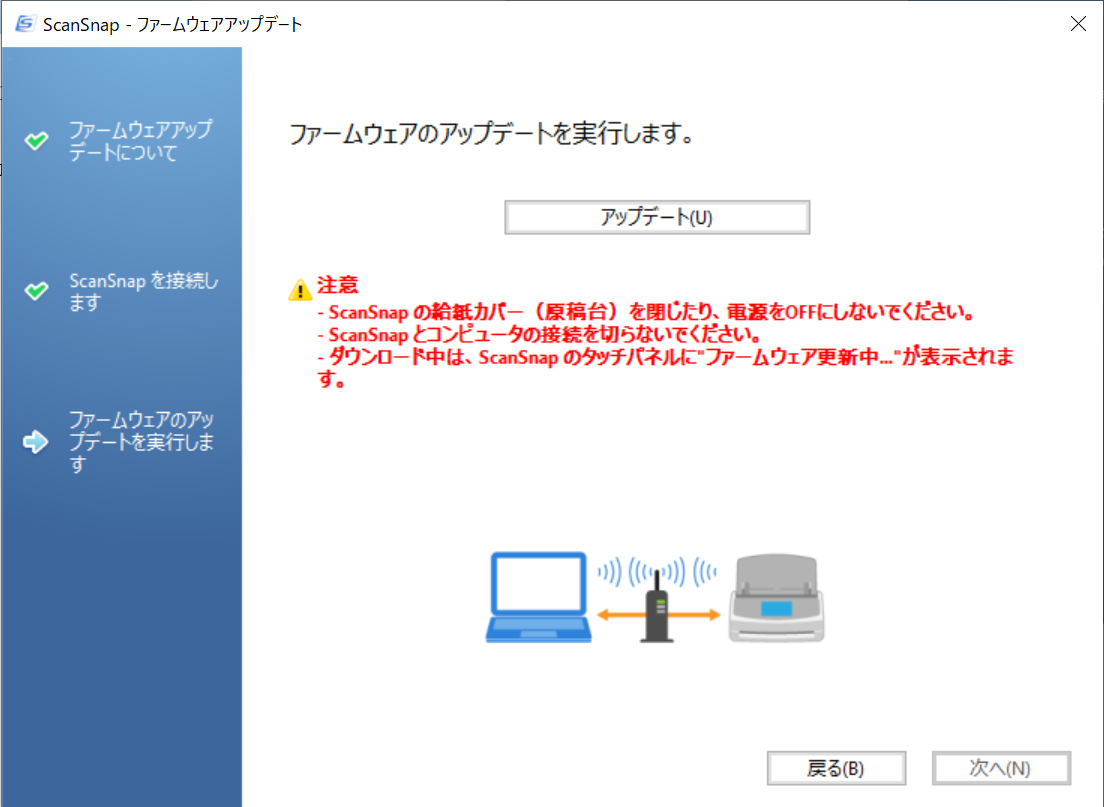

ファームウェアのアップデートは、ScanSnap Homeの「設定」ー「環境設定」の「スキャナー」からできます。

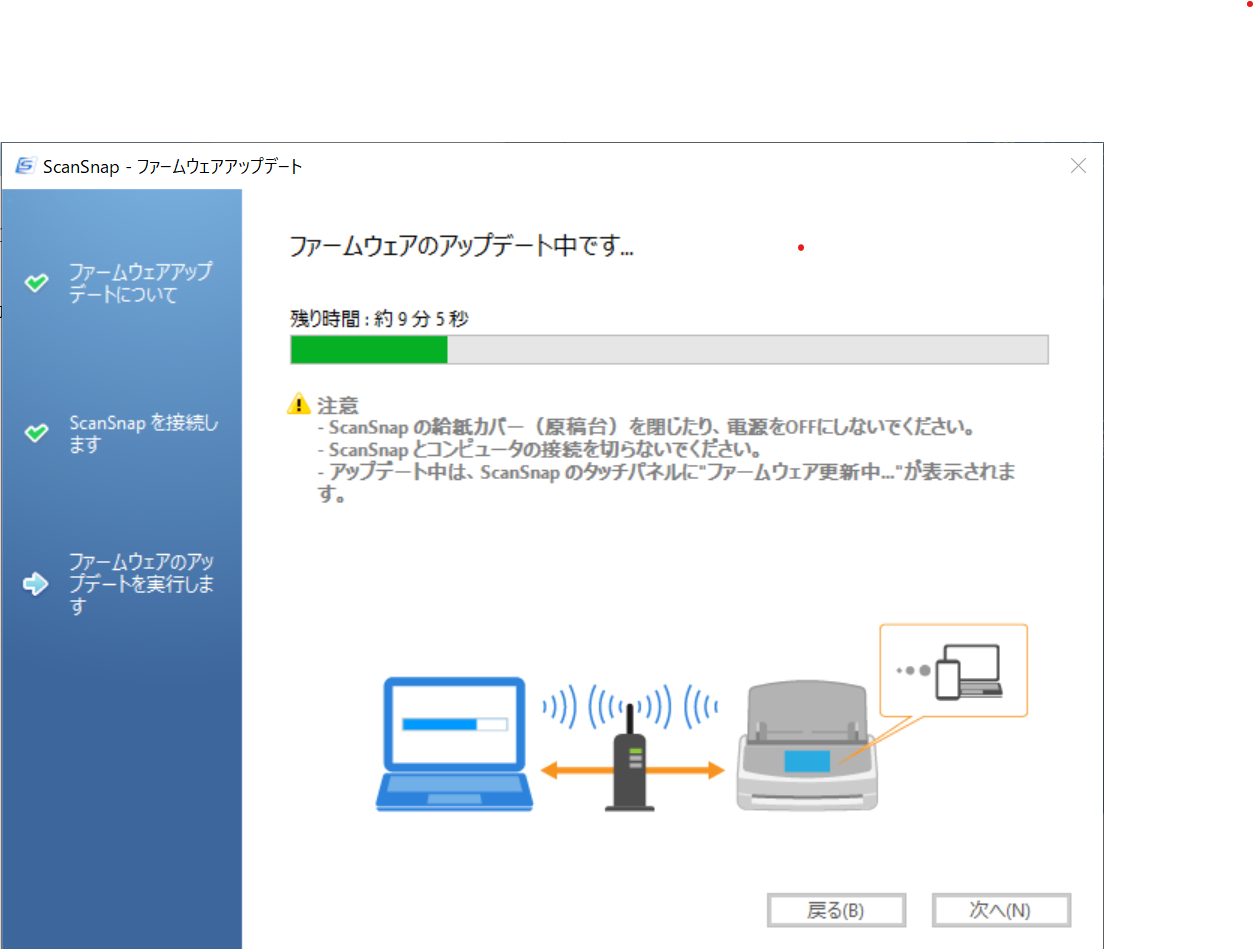

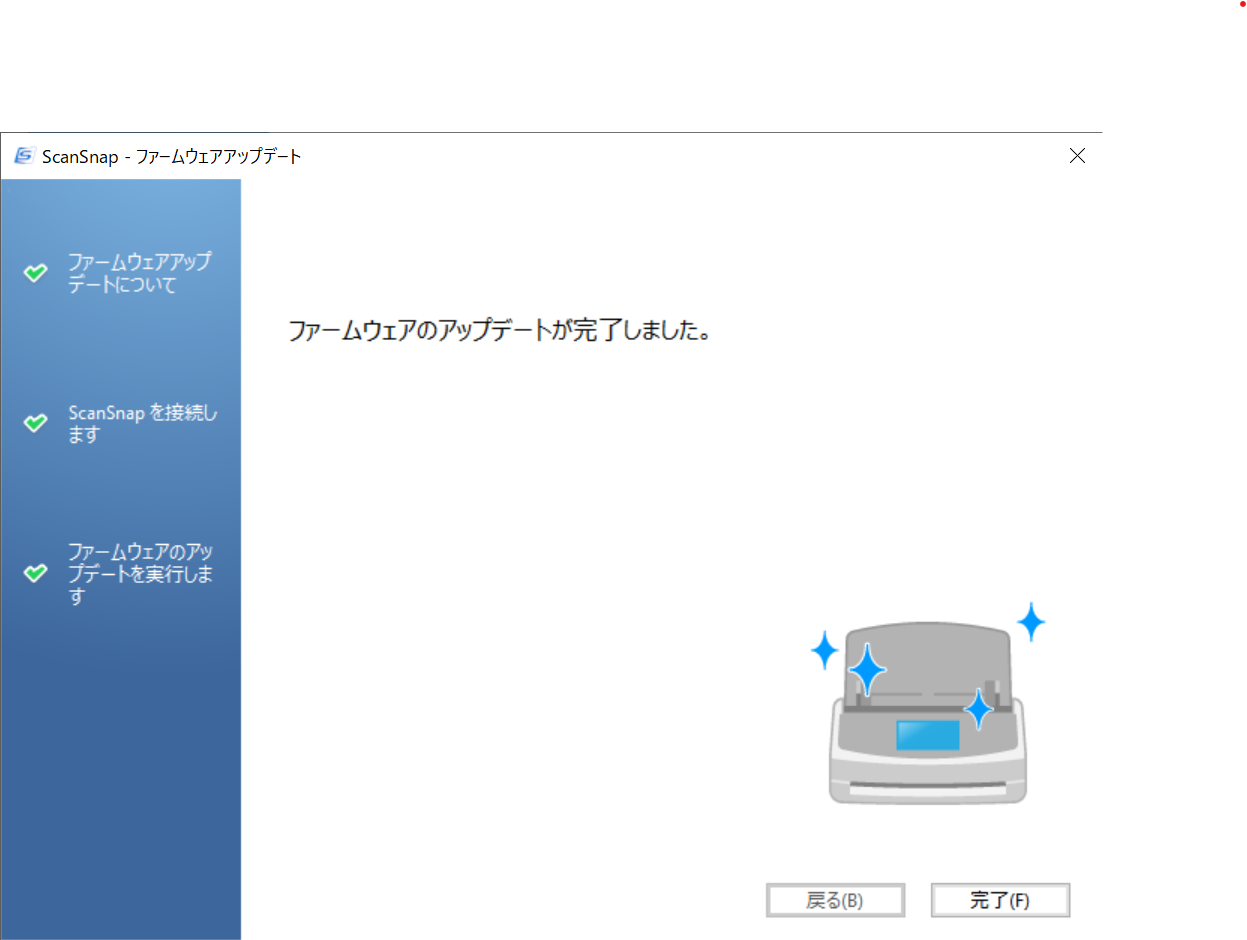

画面にしたがってiX1500のファームウェアのアップデートしていきます。

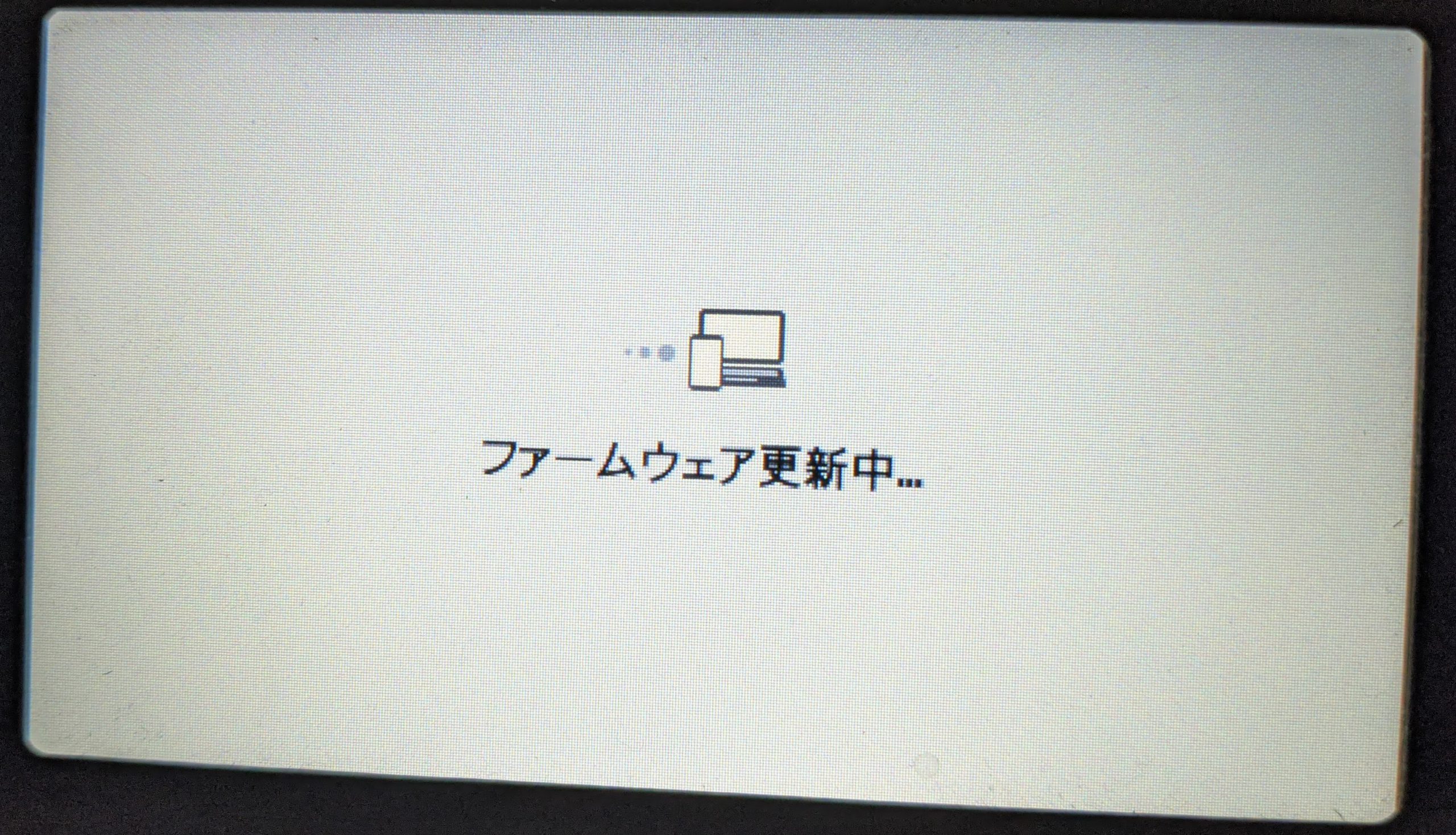

ScanSnap iX1500の本体でもファームウェアのアップデートを実行していることがわかります。

しばらくするとファームウェアのアップデートが完了です。これは簡単です。

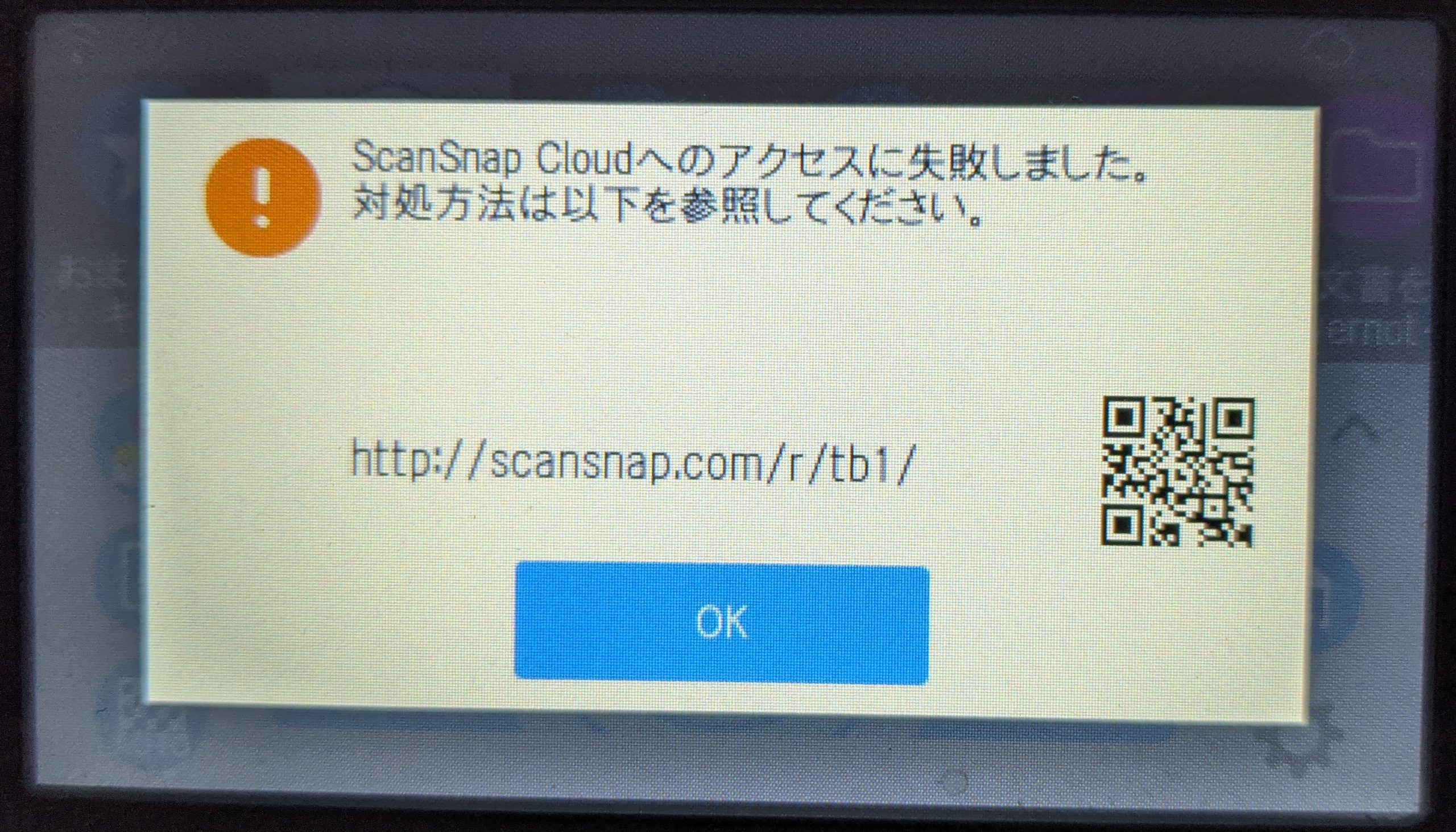

しかし、再度スキャンを試してみましたが、症状は変わりません。ただし、iX1500の画面のエラーメッセージが変わっています。

QRコードのPFUのサイトにある対処方法に従い、ネットワークの設定を再度見直します。

ネットワークの設定も特に問題は見つかりません。DNSも正しく設定されています。

SnapSnapは散乱する紙ドキュメントを簡単にスキャンして取り込めるから、ペーパーレス化の強い味方だよ。

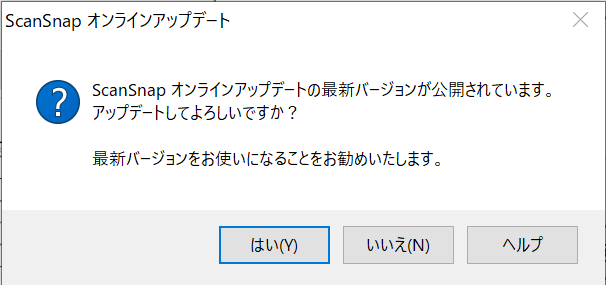

今度はScanSnap Homeのアプリケーションをアップデートしてみます。ScanSnap iX1500とScanSnap Cloudとの接続の障害ですので、ScanSnap Homeをアップデートしても症状が変わらないと予想します。

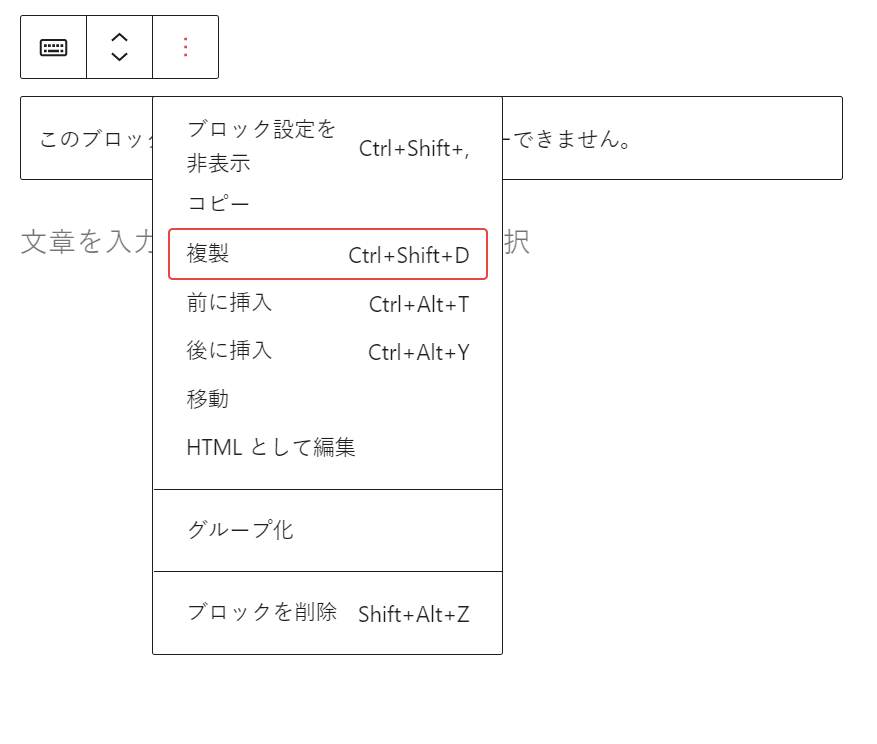

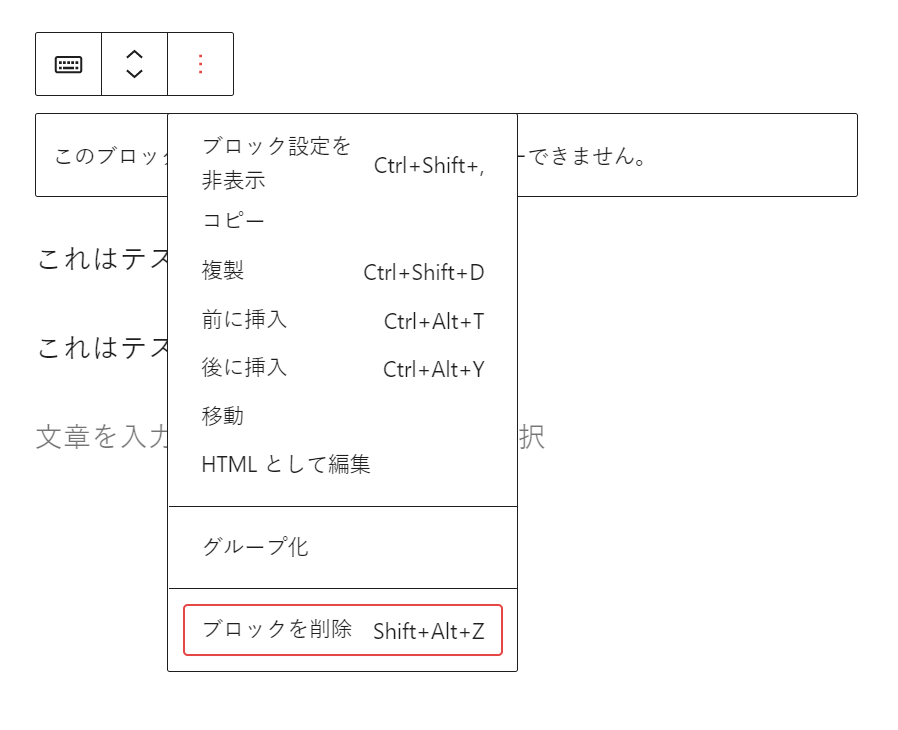

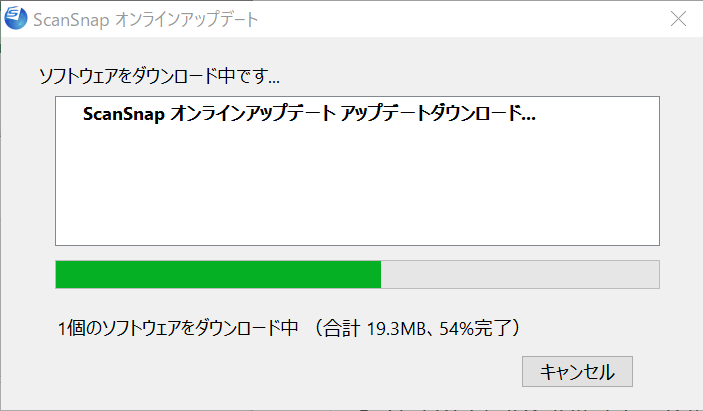

ScanSnap Homeの「ヘルプ」ー「オンラインアップデート(アップデートの確認)」を選択すると、アップデートを実行してくれます。

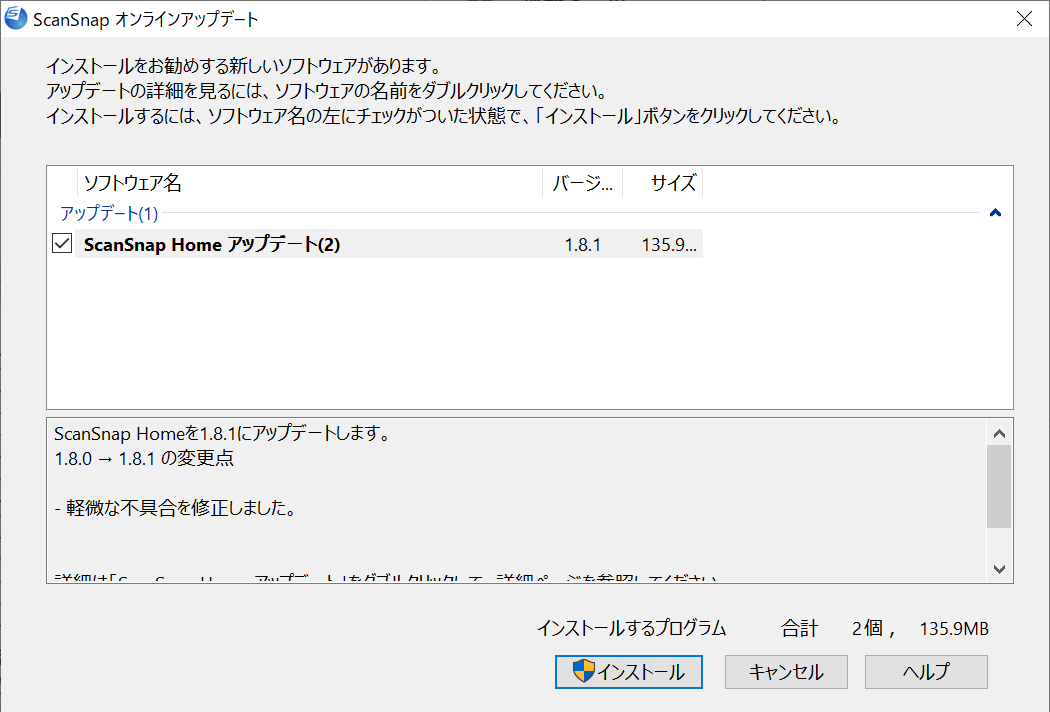

アップデートが見つかれば、画面にしたがってアップデートしていきます。

自動的にアップデートされます。

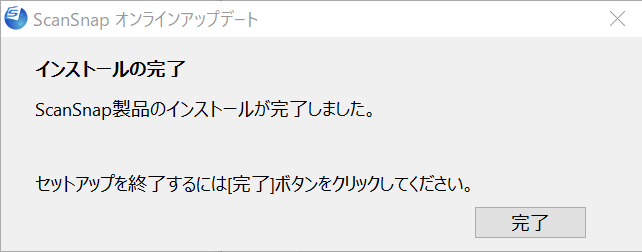

しばらくすると、アップデートが完了しました。

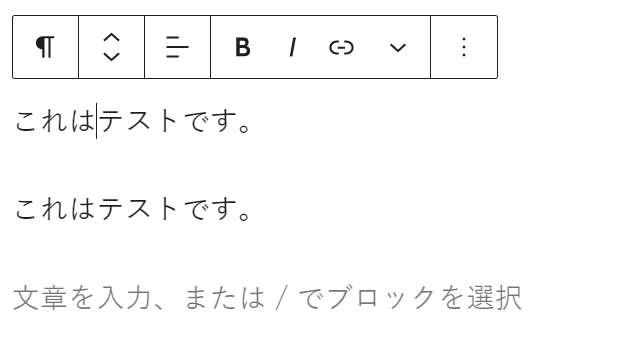

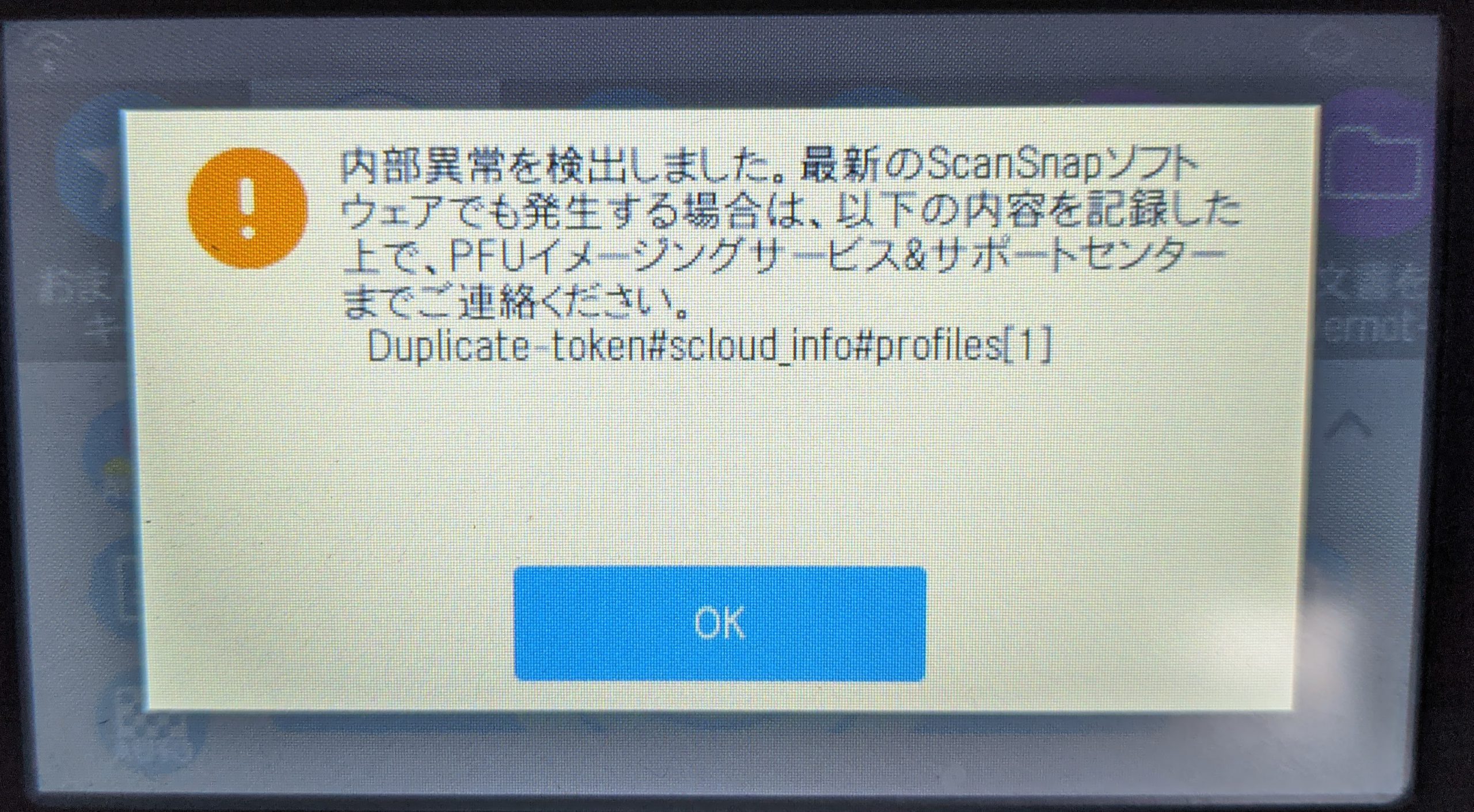

試しにスキャンしてみると、予想通りスキャンできません。今度はまた違うメッセージがiX1500の本体に表示されました。

今度はPFUのサポートセンターに連絡しろ、と言ってきましたので、最悪かもしれません。

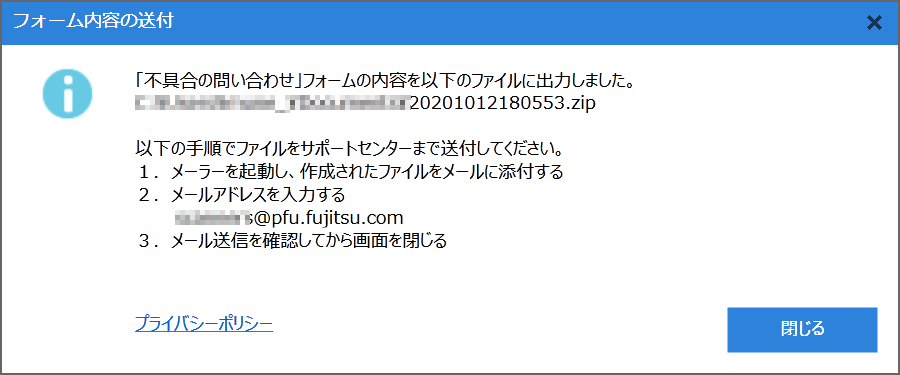

ScanSnap Homeの「ヘルプ」ー「サポートに問い合わせる」から症状を書き込んで送ります。ただし、このメニューから直接問い合わせができるのではなくて、サポート用のログを作成してZIPファイルにしてくれます。このZIPファイルを表示されるメールアドレスに添付して送ります。

以上で現在PFUからの連絡待ち。もしかしたら、とても簡単なよくあるトラブルかもしれないな。

現在は、ScanSnap Cloud経由でEvernoteに保存ができないので、一旦ローカルのフォルダを保存先にしています。Evernoteには、こちらフォルからアップデートでいけないと面倒ですけど、スキャンできないよりはマシと言うことで。

追記

早速回答が来たけど、解決には時間がかかりそう。

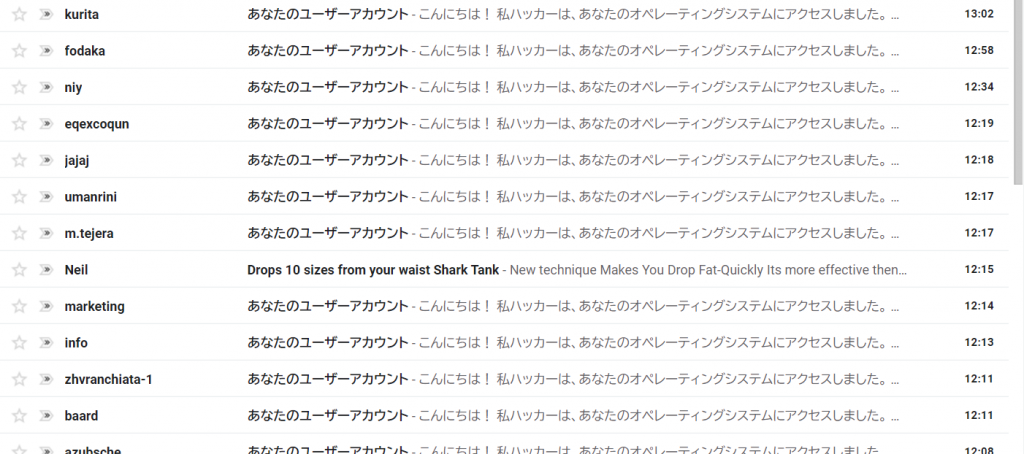

PFUサポートセンターでございます。

お問合せいただき、ありがとうございます。恐れ入りますが、現在、製品についてのお問合せを多くいただいております。

順次、担当より回答いたしますので、しばらくお待ち願います。

ご不便をおかけし誠に申し訳ございません。

※このメールは送信専用メールアドレスから配信されています。

このメールに返信いただいてもお答えできませんのでご了承ください。