話しは前後しますが、ATOTOのS8MSをトヨタのパッソに取り付けました。

既にパッソにはネオトーキョー hud−2023というヘッドアップディスプレイを取り付けましたが、これが全く使いものになりません。クルマの振動のため同梱のクッション材を入れてもブレブレで、運転中は全くディスプレイが確認できないという代物です。今年の「これを買って失敗だった大賞」最有力候補となりました。

気を取り直して、バックモニターを付けてほしいという要望から、安価な中華製のAndroid対応のカーナビを取り付けます。

トヨタのパッソは、小さい割にはとりあえずは2DINのカーナビが取り付けができます。最近のクルマは軽自動車も当たり前として2DINのカーナビの取り付けは当たり前なのでしょう。今回購入したATOTOのS8MSは2DINよりも画面が大きいので、だいぶパネルからはみ出してしまいます。

まずは今付いているオーディオユニットの取り外しです。パッソのパネルは簡単に外れます。あらかじめ付いているのはCD付きのオーディオユニットです。

四方のネジを外せばオーディオユニットを取り外せます。

今回のATOTOのS8MSを取り付けるために購入したのは、こちらのハーネス付きのエーモンのナビ取り付けキットです。

パッソ用の取り付けステーが付属しています。今までオーディオユニットに付いているステーも使えることは買ってからわかりましたが、元に戻すとこを考えると、こちらでよかったです。

こちらのATOTO専用のトヨタ用のハーネスもありますが、イマイチ信用できませんでしたので、信頼のおけるエーモンのパッソ専用ハーネスを買ってしまいました。エーモンだったら、トラブルがあったらサポートに期待しておきましょう。

ATOTO専用のハーネスを買った方が、いちいちケーブルを接続することもないので簡単に配線できるのでしょう。エーモンのハーネスは一つづつギボシ端子を繋げていくのは、とても面倒くさい。

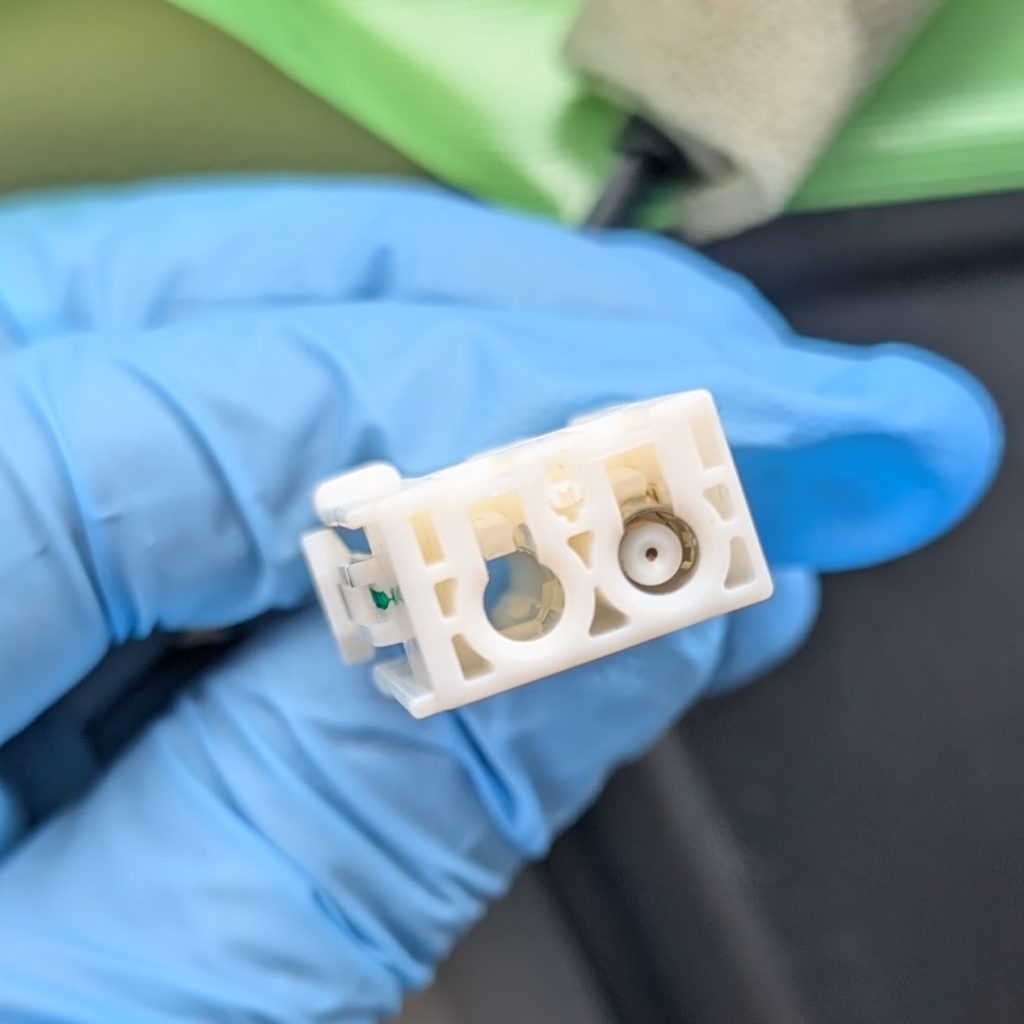

そしてエーモンのナビ取り付けキットの大きな問題は、FMアンテナ用のコネクタが入っていないことでした。これではラジオが聴けません。トヨタのアンテナコネクタは、丸端子ではないのですね。今回初めて知りました。エーモンも最初からアンテナ変換コネクターを入れて置いてほしいものです。

改めてこちらのアンテナ変換ケーブルを買いました。おかげでここでラジオが聞こえない前提で取り付けとなりました。ATOTO専用のハーネスだったらラジオの変換コネクターは入っていますので、こちらは必要ありません。

まずはこんな形でで本体枠だけを仮に取り付けます。

枠を外して取り付けることが最初は理解していなかったので、どうすればATOTOのS8MS本体を固定できるのか悩んでしまいました。ここら辺りはATOTOのS8MSの取り付け説明書には書かれていませんので、取り付ける側の想像力が試されます。ATOTOの製品説明書は、そんなに詳しくありませんので、取り付け方はYouTubeやブログを参考にした方がいいでしょう。といっても、キチンと取り付け方を説明しているサイトはないので、やはりよく考えて取り付けなければいけません。

ATOTOから製品を提供してくれて取り付けのレビューしていると言っているYouTuberの人たちがいますが、取り付けると言っても丁寧に取り付け方は説明してくれていませんし、単にATOTOの製品を絶賛しているだけですので注意が必要です。YouTuberの人たちの中にはATOTOのサポートは最高とか言っていますが、いまだに私からのATOTOサポートへの質問の返答はありません。YouTuberの人たちへの手取り足取りのサポートは特別なのでしょうね。こういった海外製品はサポートは期待できないので、自分で何とかしないといけなそうです。絶賛する映像を見てATOTOを買った私も私なんですけどね。

閑話休題

最後にS8MSを取り付けるのですが、エーモンのナビ取り付けキットのステーとS8MSに付属しているステーで最適な取付位置を探さなければいけません。これにはだいぶ時間がかかって何度も試して苦労しました。最後にはこんな感じになって取付となります。

取り付けてからわかったのは、もう一枚ATOTOのS8MSに付属していた前後にスライドできそうなステーを使った方が簡単だったかもしれません。そのときは、この2枚のステーで何とかしようと思っていましたので、そこまで頭が回りませんでした。でもスライドできるステーはねじ頭が引っかかって上手くはいかないのですが、クルマによっては取り付け穴の加工が必要になるかもしれません。

最後に枠とS8MS本体をネジ止めします。下のように枠がパネルからある程度出ていないと横から本体のネジ止めができません。

本体正面からはこの出っぱりは気にならいので、この位の出っぱりで良しとしましょう。上部もネジ止めします。もちろん、全体に仮止めして、位置が決まったら本締めをしましょう。こちらのネジの頭をなめると取り外しができなくなります。とてもこのネジ頭は柔らかいので注意が必要です。

この写真から保護シートには取付の格闘の跡があります。くれぐれも取付の最後まで保護シートを外さないようにしましょう。

以上でATOTOのS8MSの取付ができました。前後のカメラの設定がまだできていませんが、とりあえずはカーナビゲーション、ラジオ音楽の試聴としては使えます。設定した記事は前の記事を参照してください。

前述のラジオのコネクタの変換ですが、変換コネクタを付けたらキチンをラジオが聴けるようになりました。

ここまで、何回S8MSを付けたり外したりしたのでしょうか?

次回は現在でも終わってはいないリアカメラの接続となります。ここでもS8MSを外すことになります。