このサイトはさくらインターネットでWordPress上で構築しているのですが、直近のさくらインターネットがサーバーのメンテナンスというかOSのアップデートしてくれたおかげで、いろいろあったWordPressの不具合が改善されました。

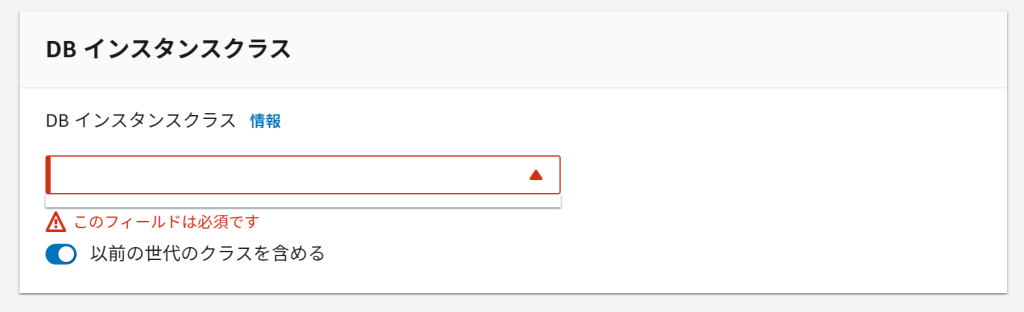

一番の問題は、グーテンベルクのブロックエディタで再利用ブロックを選択できないことでした。テーマを変更したりブラウザを変えたり、いろいろとやってみましたが全く改善されずに難儀していました。

また、タグ管理ブラグインのTaxoPressが動かないというのもありました。

もっと言うと、投稿の編集画面で、カテゴリやタグを入力するフォームが表示されないとかもありました。こちらは、投稿一覧でクイック編集で回避するなんてことをやっていました。

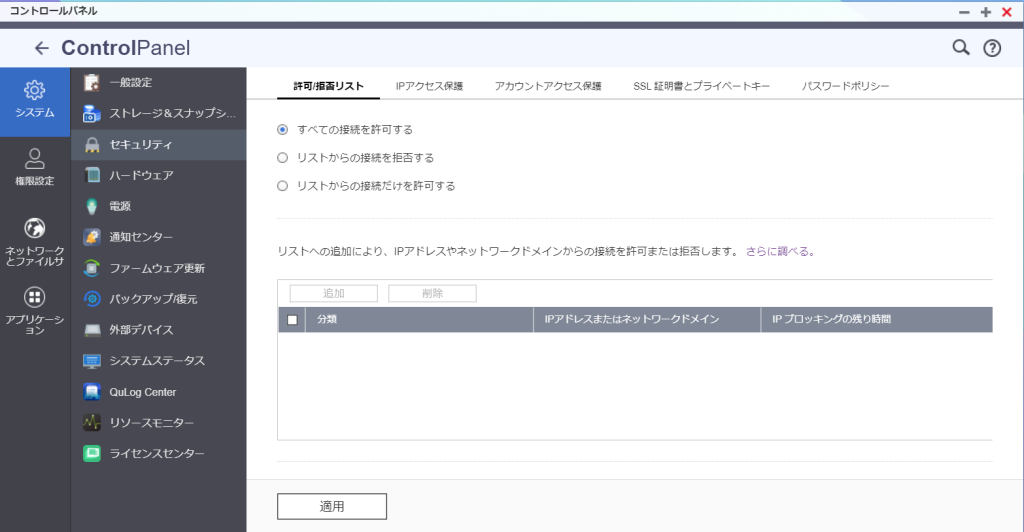

以上の障害は、今回のサーバーメンテナンスで一挙に解決していました。予想どおりサーバー側の問題でした。Chromeの開発ツールのコンソールにはエラーが出てこなくなりました。今までの苦労は何だっただろうな。でも、さくらインターネットに言っても改善してくれなさそうだし、我慢して待つしかないのです。

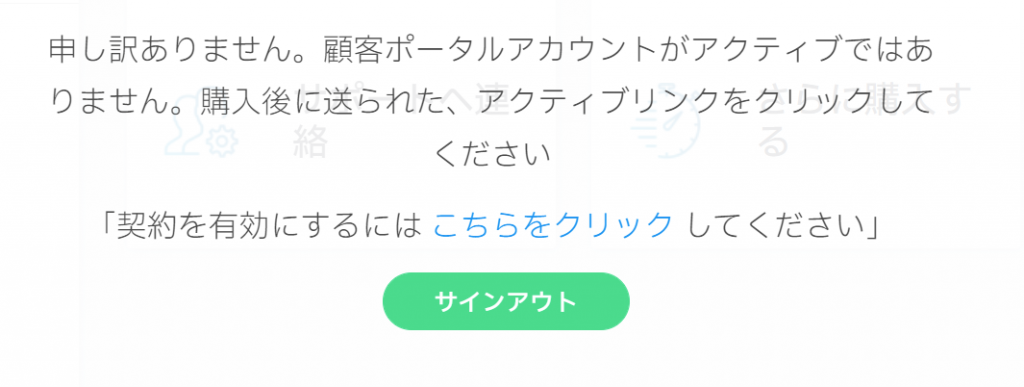

このままではさくらインターネットから別のレンタルサーバーに乗り換えないといけないと思っていたところでしたので、このままさくらインターネットを使っていきます。サーバーの移行は、とっても面倒くさいしね。

もし、さくらインターネット以外で同じような障害が発生していたら、別のレンタルサーバーに移った方がいいかもしれません。おそらくレンタルサーバーのサポートに言っても改善してくれないと思うので、一層のこと別のレンタルサーバーに移行したほうが解決が早いかもしれません。そのときは、これから同じ障害が起きるかもしれませんので、さくらインターネットはあまりお薦めはしません。

なんやかんやでWordPressのサイト構築で躓くのは、PHPのプログラミングなのでした。