今の仕事でPDFファイルとか画像ファイルがたくさんあるサイトの世話をしているのだけど、このサイトをgitでバージョン管理している。プログラムソースではなく、HTMLファイルとか画像もgitでバージョン管理していると何かと便利なのである。やはり、先祖返りを起こさない(複数でサイトアップしてしまっているから、厳密には難しいけど)し、昔のページに戻してとかの話しもたまにあるので、gitで管理するのはいいのである。

さて、今まで使っていたのはアトラシアンのBitbucketだった。LFSで4GB近くのバイナリもレポジトリに入れていた。そうなると、無料プランでは無理で、有料のStandardプランのライセンスを購入していた。特にBitbucketの機能には不満はない。サーバーの運用も任せられるので安心して利用していた。

しかし、メールで送られてくる支払いの明細をみたら疑問が出てきた。支払いのメールアドレスとBitbucketのログインのアドレスと違っていた。こちらは、運用のアドレスと請求のアドレスが別に登録されているかと思ったら違っていた。こちらは自分が悪いのだけど、2つのアドレスをBitbucketに登録していた。不思議なのは、請求のあったアカウントには有料プランのWorkspacesを所有していない。請求されていない方のアカウントに有料プランを登録しているWorkspacesが存在している。これはどうしてか?

この辺りのWorkspacesって何かから調べて、アトラシアンのサポート担当者に聞いてみる。翌日の早い回答をくれたが、その回答はよくわからない内容だった。何かWorkspacesとクレジットカード記入と契約担当者の関係とかの、自分では理解できない難しいことを言っていた。

この辺りは、既に理解不能に陥っている。そもそも、Bitbucketに登録したときにはWorkspacesなんてなかったので(昔だとTeam?)、Workspacesと課金の関係から理解しなければいけないようだ。でも、課金の体系が変更になるのであれば、丁寧に説明してくれないと困る。

また別件の話しになるのだが、請求は毎月$15されている。レポジトリに5人のアカウントで使っていたので、$3×5人で$15だと思っていたら、実は違っていたようだった。アトラシアンのサポート担当者によると、Standardプランの最低限価格は$15ドルだそうだ。

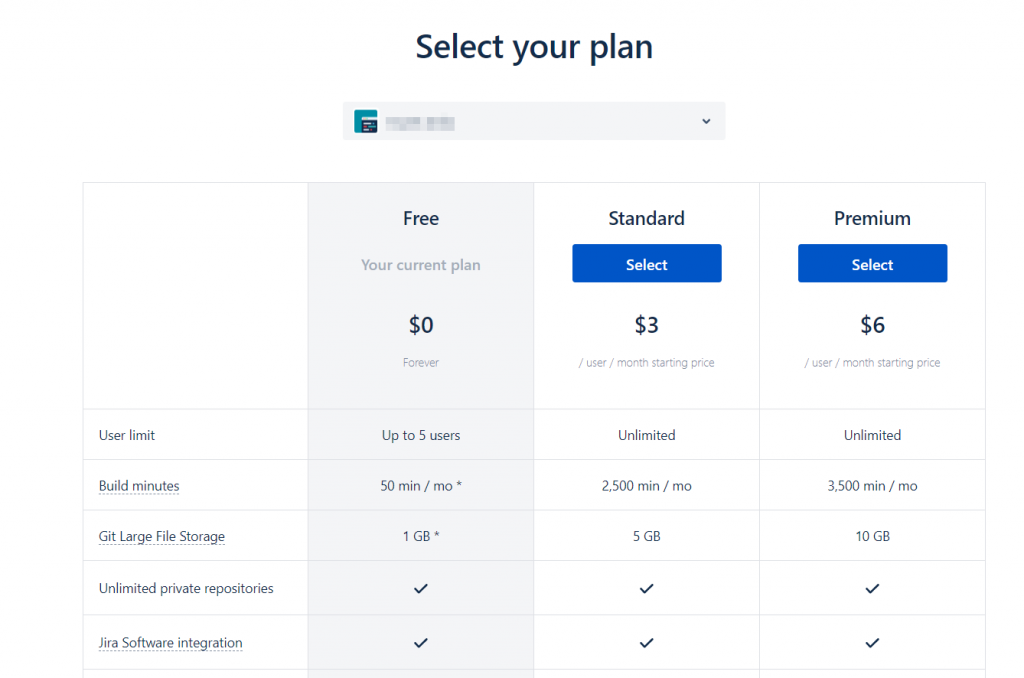

しかし、こちらのWorkspacesの設定からリンクされている料金表を見て1ユーザー$3と思い込んでいた。

サポート担当者の説明だと、本来ならこの表の上にスライダーで人数を入力して価格シミュレーターがある価格表があるのだそうだ。価格シミュレーターだと1~5人でも$15になるそうだ。こちらを見てくれと言われた。

おいおい、これはよくわからないぞ。重要な情報である価格表でこれでいいのか? 価格に関するすべてのページに、この価格シミュレーターが必要ではないか? だったら、大元の価格表だけにしないと、自分みたいな勘違いする輩が出るのではないのか?

ついでに請求書もわかりにくい。Workspacesごとに有料プランに登録できるらしいけど、請求書の明細には有料プランではないWorkspacesも載っている。しかも、なぜかすべてのWorkspacesは載っていないという訳のわからなさ。どういった理由でWorkspacesを選択しているのか?

だんだんBitbucketを使っていくのはめげてきた。課金体系には明確さが重要である。アトラシアンには不信感が残ってしまった。

ということで、Gitのレポジトリサービスなんて、Bitbucket以外にもいろいろあるしねということになった。どのGitのレポジトリサービスにしようかと考えたら、QNAPのコンテナサービスにGitLabのDockerコンテナで実現することにした。こちらはGitLab公式のコンテナを使って簡単に動かした。最初からGitLabをインストールするなんてRubyの云々でいろいろトラブル起こすのが目に見えているので、簡単確実にGitLab公式のコンテナを何も変更せずに利用する。レポジトリの移行は、BitbucketからPullしてGitLabにPushすれば、こちらも簡単である。

移行後は、Bitbucketの有料プランのWorkspacesに登録しているレポジトリを削除してStandardプランをFreeプランに忘れずに変更しておく。アトラシアンのサポートによると、これをやっておかないとユーザーをWorkspacesから削除してもそのまま課金されるそうだ。ただし、Workspacesの削除の仕方がわからなかったので、何もレポジトリが存在しないWorkspacesをそのままにしている。

課金以外のBitbucketは満足していたけど、今回の件は残念だった。海外のサービスを自分のようなヤツが使うのは難しいのは実感した。だけどEvernoteとかDropboxとか使っているけどな。

だけど、自分のところのQNAPでGitLabを動かすと、メンテナンスとか自分でやらないとけいけないので大変なのである。もっとわかりやすい料金体系のGitのサービスを探そうかな。