義父からPCの電源が入らなくなったと連絡が入り行ってみた。義父はアパートの管理をやってもらっていて、その報告とかでPCを使っている元気な若干85歳である。その他、大好きな楽天のプロ野球速報も見ているらしいけど、PCがないと生きていけない生活に私たちがしてしまっていた。

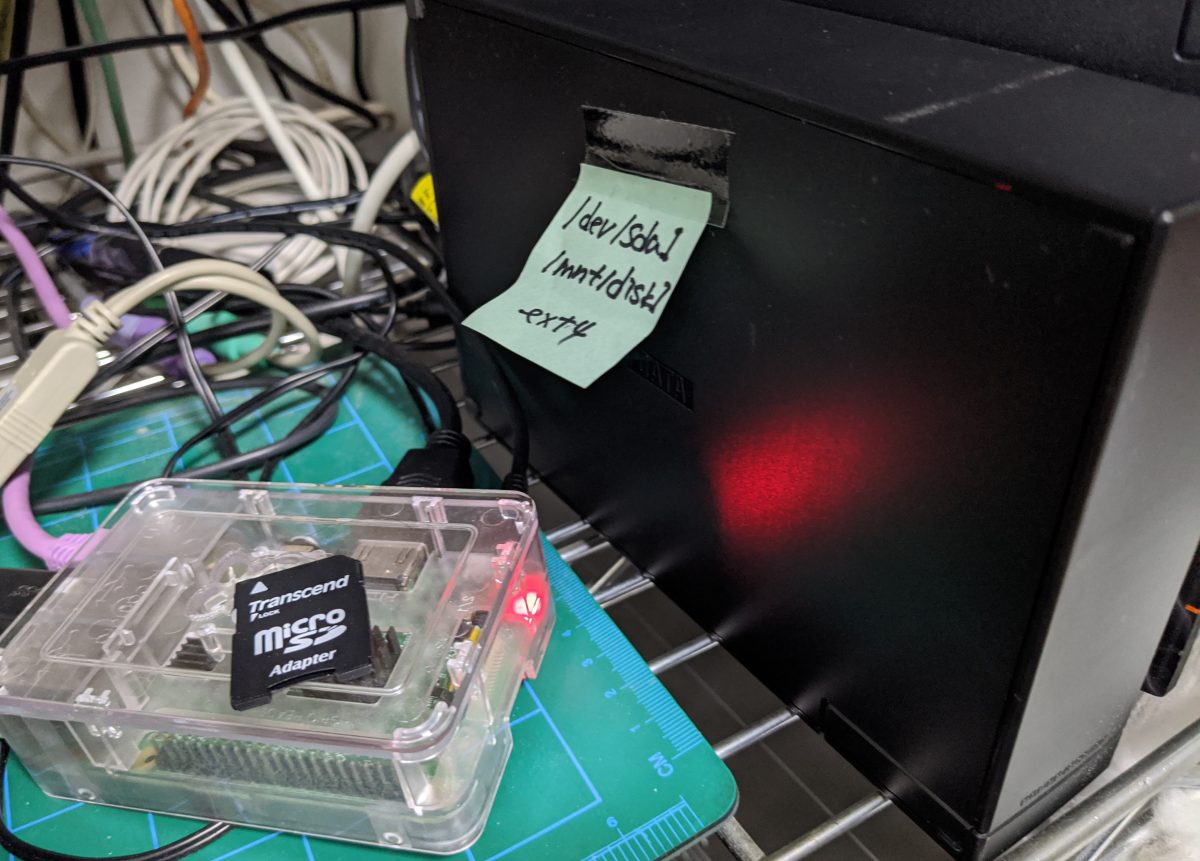

使っているPCは私の会社から支給した外見は懐かしの今は無きソルダム星野金属WinDyのキューブPCである。しかし、中身はマザーボードから電源まで換装している別物である。

電源が入らなくなったという話しだったので、電源が逝ってしまったのだろうと予想して、PC電源のテスターとか、代替機を持っていった。電源が壊れていたら、ディスクを取りはずして代替機に換装すればいいかと思っていた。

しかし、現物のPCを見てみると予想は大外れであった。なんとディスプレイが逝っていた。電源が入らないと言っていたのは、本体ではなくてディスプレイに何も表示されないということであった。もっと、よく話しを聞いて、もっと想像力を働かせればよかった。

もっとも電源は普通のPC電源ではなく、ACアダプタの電源ので、考えてみればあまりトラブルはないかと思う。このキューブPCはMini-ITXサイズなので電源は特殊サイズしか入らない。それでACアダプタで電源を取れるASRock J3160DC-ITXにしている。

という訳で、PC本体とディスプレイはお持ち帰りの入院となった。こちらには予備のディスプレイがあるので、新しく買わずにつなげてみる。

持ち帰って試したら、本体は正常で、やはりディスプレイの不具合で電源が入らない。ちなみにディスプレイは三菱のRDT1710VMという大昔に買ったディスプレイである。これも寿命なのか。ディスプレイと言えば、ツレのディスプレイも逝って新しいディスプレイを買い換えた。

替わりのディスプレイは、手元にある20年前のEIZOのFlexscanL465となる。解像度は1280×1024という正方形に近い5:4のあまり今は流行らないアスペクト比である。ただし、まだ画面は綺麗に表示される。調べてみると、三菱のディスプレイよりも古かった。もし、EIZOのディスプレイが逝ったら、今度こそ新しいディスプレイに買い換えよう。

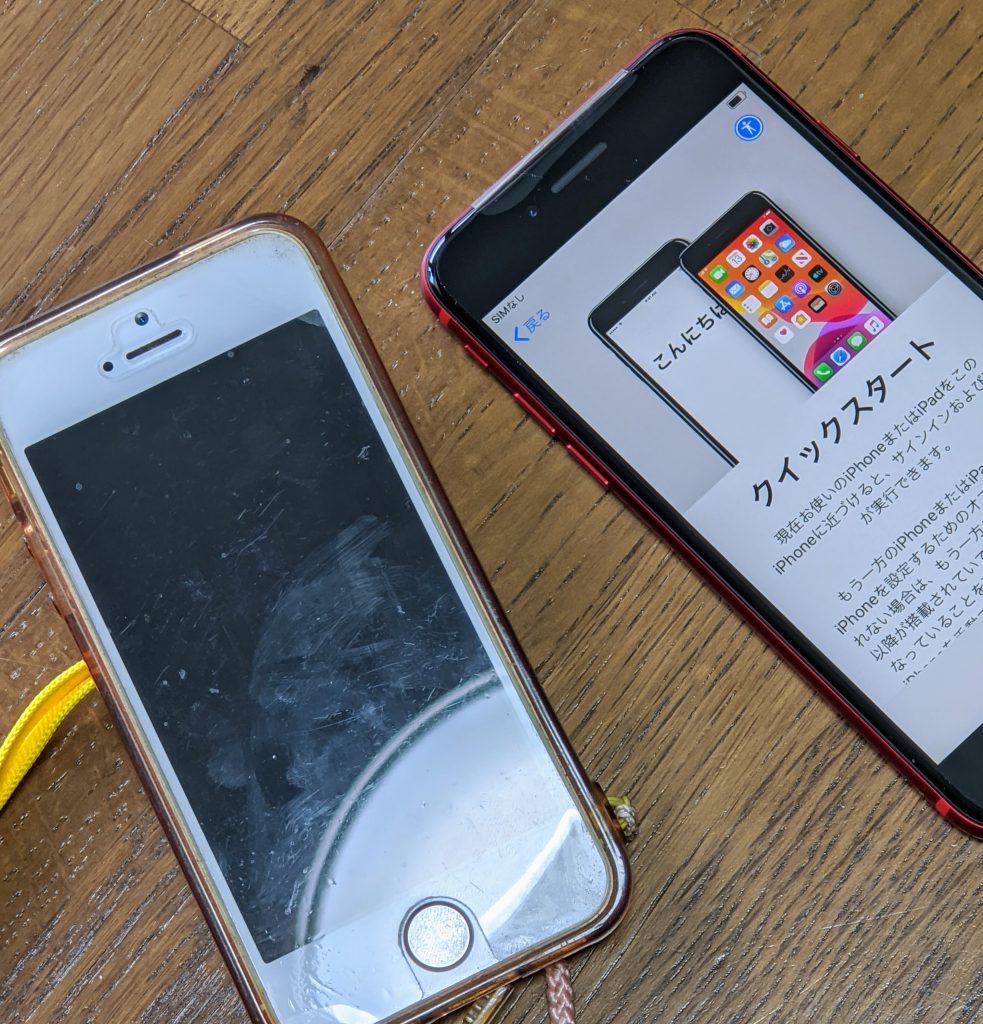

Windows Updateをして、余計なアプリケーションを整理して、いつでもサポートできるようにTeamViewerの設定をして、せっかく作成したファイルがディスクが壊れても残るようにOneDriveの設定をして、気付かれないようにドキュメントをOneDriveに移動しておく。

キーボードが何かこぼしたらしくて汚かったので、義父の娘であるツレと二人でキーキャップを外して、せっせと掃除をする。

しかも、戻したらキーが英語キーになって日本語キーに戻すのに手間取った。Logicoolの有線キーボードがつながっているけど、Windwos10から「設定」-「時刻と言語」ー「言語」ー「優先する言語ー日本語」ー「オプション」ー「ハードウェアキーボードレイアウト」ー「レイアウト変更」と見ても「日本語キーボード(106/109キー)」になっている。デバイスマネージャーを見たら、「HIDキーボードデバイス」になっていて、キーレイアウトは設定できない。仕方ないので、別にPS接続のキーボードを接続した。最初は同?じく英語キーになっていたが、デバイスマネージャーからドライバを「標準キーボード」ー「日本語PS/2キーボード(106/109キー)」にしたら日本語レイアウトになった。どういう訳か「Ctrl+英数」が付いているほうのキーボードドライバを指定すると英語レイアウトのままだった。これは原因不明だある。

次はリビングで使えるようにChromebookにしてあげようかな。義母と離れて一人でPCを使うってこともなくなる。義父が使っているのは、メールはGmailだし、問題はワープロだな。今はMicrosoft Officeのライセンスを買っていないのでLibreOfficeを使わせている。LibreOfficeでも不自由でなさそう。だた「Chromebook+LibreOffice」で検索すると、何だか面倒なことが書かれている。だったら、Google Documentにしようか。その前に、自分がChromebookを使ってみないといけないな。