カテゴリー6AのLANケーブルに引き直しを計画しています。いまだにカテゴリー5Eが残っています。事務所内ならケーブルを買ってきて交換すればいいのですが、1階と2階をつなぐLANケーブルもこの際6Aに引き直すことにして、壁内配線を何とかすることにします。

今は一旦壁の外に引き出して、また壁内に通しています。こちらは外から見てかっこが悪いので、壁内にLANケーブルを通したいと思います。しかし、天井裏にアクセスできるのは、以前開けた点検口です。こちらの点検口は事務所に使っている部屋から遠いので、近くに点検口を開けます。

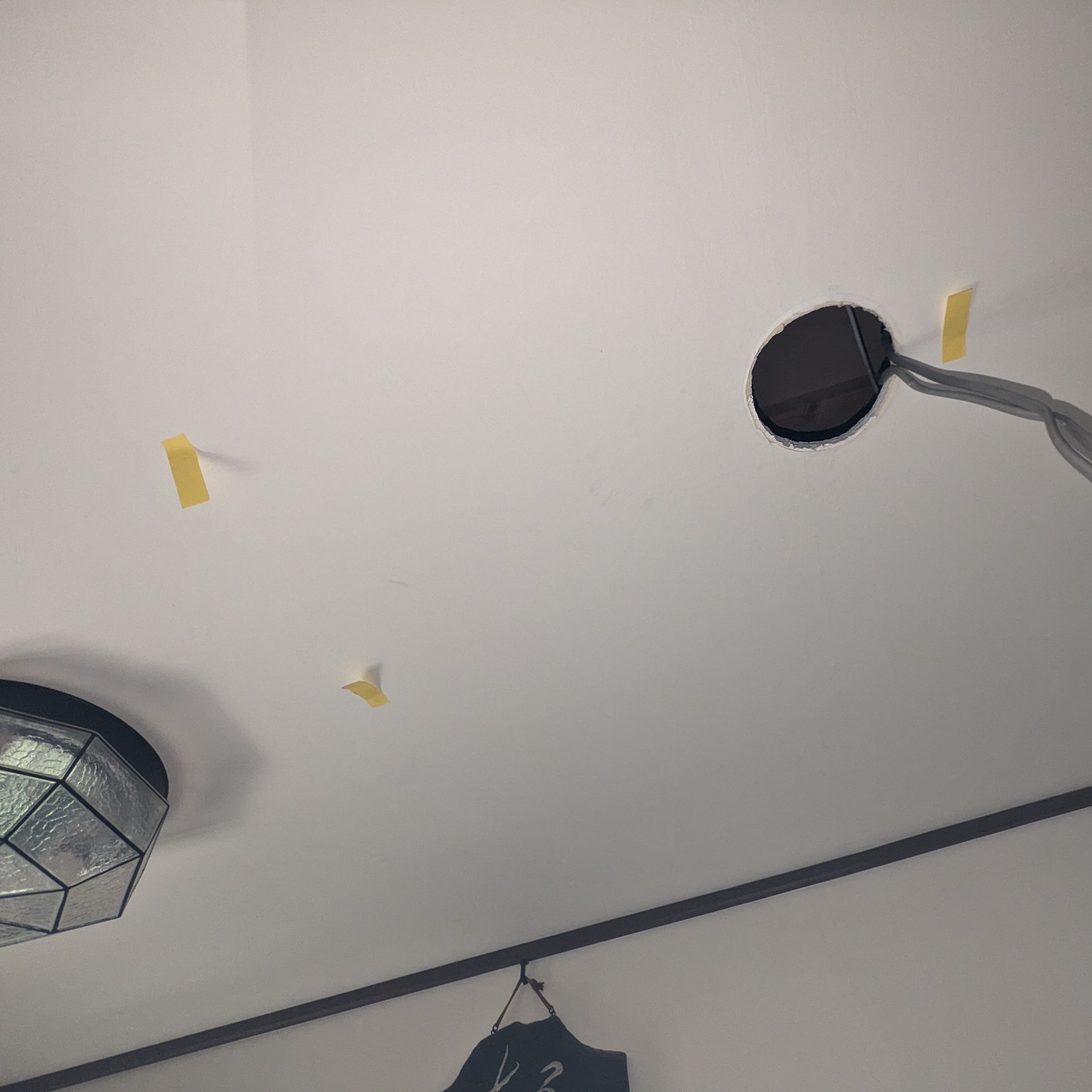

事務所は玄関入って隣りにありますので、玄関のダウンライトを外した穴から点検口を開ける場所を探ります。太い梁の間隔が狭かったりと、なかなか事務所から天井に抜ける壁の近くに場所がありません。廊下は梁が狭い間隔で並んでいることがわかります。

ようやく見つけたのは、壁から1.5m離れた梁と梁の間だの場所です。こちらなら細い野縁を切れば大丈夫そうです。ダウンライトの穴からスマートフォンを突っ込んで写真を撮って見つけました。

切り取る梁と梁の間を正確に探します。探すのに使ったのはこちらです。

シンワ測定の どこ太です。下地の石こうボードに針を刺して柱がないか探すツールです。どこ太でぶすぶす刺していけば、確実に柱があるかがわかります。ただし、丹念に探すと、細かい穴だらけになります。

こんな感じで梁や野縁が通っているところの天井をマークしていきます。

電子的に見つけるこちらも持っていますが、こちらはイマイチ信用できません。ボードの裏に柱があってもスルーしてくれます。

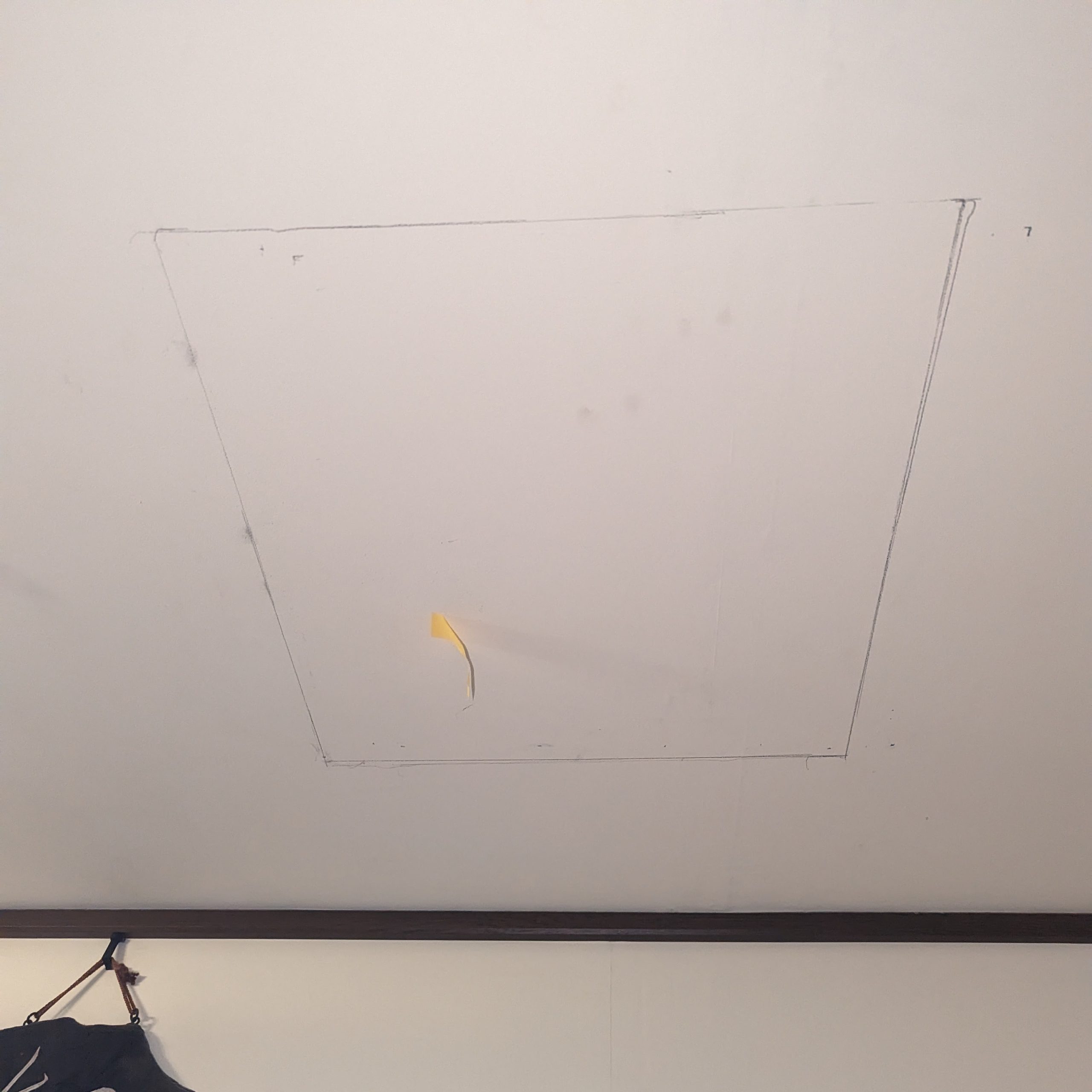

今回は、穴からスマートフォンの写真である程度天井裏の状態がわかっているので安心です。梁が通っているところ避けて、点検口を開ける場所を鉛筆でけがいていきます。点検口の現物を当てて鉛筆で周りの線を引けばいいとかいうサイトがありますが、点検口を押さえて鉛筆で印を付けるのは一人は無理です。テープで押さえておいても、点検口が落ちていきます。

そこで、ある程度、壁からの寸法を測って、点検口の説明書とおりの外枠開口寸法を引きます。最後に本当に合っているかを現物と合わせて完了です。

実際に天井を切って穴を開けていきます。まずは四隅にドリルで穴を開けます。あとは引き回しのこで切っていけとサイトに載っていますが、野縁があったりと手でのこぎりをひいていくのはとても大変です。そこで電動レシプロソーで切ってしまいます。天井裏のケーブルを切ってしまわないように注意しましょう。今回はケーブル類は無かったのでレシプロソーで楽ちんな作業となりました。

今回苦労したのは、切った後に出る石こうボードの白い粉です。養生しても白く積もります。仕方ないので、作業のたびに掃除機をかけます。ダイソンのハンディクリーナーで吸い取るのは難しいようです。そこで、昔のマキタのハンディクリーナーを出します。マキタでもあまり変わりませんでした。やはり、最後は水拭きです。

点検口の中枠に切り出した石こうボードをサイズ調整して貼ったり、点検口の外枠の強度を増すために野縁を新しく追加したりで作業が完了です。

写真を撮り忘れました、いきなり完成はこちらです。

若干中枠の石こうボードを削りすぎてすき間が空いていますが目をつぶりましょう。

でも、もう一つ点検口を開けないと、こんどは2階からのLANケーブルの引き渡しができないかもしれません。点検口を開ける作業は、周りが削りカスで真っ白になりますので、もう二度とやりたくないのですが・・・。