ルータをRTX-1300に買い換えたので、現在のインターネットに出ていくネットワークを考えてみました。

以前から現在のフレッツ光ネクストをクロスに乗り換える検討をしていましたが、新しい情報の取得を踏まえて考えて行きたいたいと思います。要するに今までフレッツ光クロスの乗越えを検討したことのメモ書きです。

単純にネットワークにつながっているだけなら、フレッツ光クロスに即乗り換えで大丈夫です。そうは問屋は下ろさないところの2つの条件があります。

- ひかり電話

- ネットワーク内部にあるサーバーの公開

- 固定IPアドレスでの客先サーバーへのアクセス許可

1.のひかり電話は必須です。追加番号サービス(マイナンバー)やFAXお知らせメールなどのひかり電話の付加サービスに依存しているからです。他のIP電話サービスには移行できません。ひかり電話のおかげでNTTのフレッツ光から逃れられなくなっているとも言えます。ひかり電話だけの光回線を残して、別の光回線をもう一回線引くなども考えられますが、これは費用負担が大きいのでやめておきます。

2,の内部サーバーの公開は、いろいろとIPv4 over IPv6の情報を見ていたらとても難しいことがわかってきました。そもそもテストサーバーとしてお客さんに内部サーバーをアクセスしてもらう必要があります。現在はネットボランチDNSでグローバルIPアドレスを社内のドメインにDNSで割り当てて公開しています。

3.の固定IPアドレスでの客先サーバーへのアクセス許可は、業務の上で絶対に必要です。現在はインターリンクのマイIPというVPNサービスで固定IPアドレスを払い出してもらって、そのIPアドレスを客先のサーバーに許可をしてもらってアクセスしています。

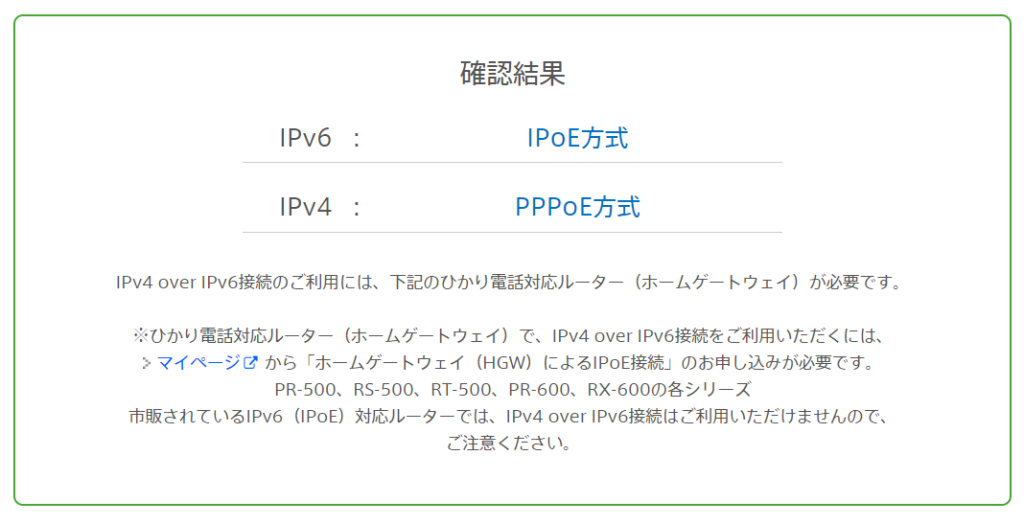

インターネットの接続はプロバイダーのぷららで、IPv4をPPPoEでIPv6をIPoEの2つのセッションで繋げています。ぷららでもIPv4はIPv4 over IPv6を利用して接続できますが、その場合いろいろと面倒なことが2.で起こるので、あえてIPv4はPPPoEで繋げています。グローバルのIPアドレスを振ってくれますので、ネットボランチDNSサービスを使ってホスト名をDNSに登録しています。

どう考えてもIPv4 over IPv6だと、サーバーの公開は難しくてできないようです。固定のIPv4のIPアドレスを取ればいいのですが、可能なプロバイダーも限られてしまいますし、これまた費用が高くなってしまうということになります。

IPv4 PPPoEは公開サーバー用のアクセス経路で残して、それ以外の経路はIPv4 over IPv6の振り分けようなルーティングの設定が必要になるかと思います。その前に、IPv4 PPPoEとIPv4 over IPv6を同時に利用できるプロバイダーを探さなければいけません。

ネットワーク内部にあるサーバーを、外のレンタルサーバーに移すことも考えなければいけないかもしれません。単純にWebサーバーとDBサーバーだけの構成だけではないので、VPSのようなサーバーを借りなければいけないようです。

プロバイダーと言えば、今はNTTのフレッツ光とぷららのインターネット接続と分けて光コラボの契約をしていません。光コラボの契約にしてしまうと、もしも別の光コラボのプロバイダーに乗り換えたときに、ひかり電話での電話番号が同じ電話番号が使えずに変わってしまうということがサイトの制約条件に載っていたことです。現在も同じ状況なのでしょうか? したがって、光コラボの契約ではなくフレッツ光とプロバイダーの契約は別々にしなければいけません。

一番簡単なのは、現在のぷららをフレッツ光ネクストをクロスに契約を更新することです。しかし、現在ぷららは光回線の契約は受け付けていません。おそらくぷららはこのまま自然消滅するか、突然サービスを停止して他のプロバイダーに追い出す可能性がないとも言えません。追い出し先はドコモ光だと予想していますが、ドコモ光は光コラボの契約しかやっていなそうなので、他のプロバイダーを探さなければいけません。

IPv4 PPPoEとIPv4 over IPv6を同時に利用できる確実なプロバイダーはインターリンクなのですが、こちらはIPv4 over IPv6はZOOT NATIVE、IPv4 PPPoEはZOOT NEXTと別々の契約をしなければいけないということで費用的にも負担が大きくなります。インターリンクはマイIPというVPNでの固定IPサービスを使っているだけに残念です。

その他、IPv4 PPPoEとIPv4 over IPv6を同時に利用できるプロバイダーを探して置かなければいけません。

フレッツ光クロスを導入するにあたり、以下の二つの条件のプロバイダーを探すなければいけないということが見えてきました。

- Pv4 PPPoEとIPv4 over IPv6を同時に利用できる。

- 光コラボではなくNTTフレッツ光と別の契約

以上、フレッツ光クロスの導入はまだまだ先送りとなります。

追記(2024年8月22日)

あとはコメントにもいただいたように、IPv4 over IPv6のIPoEでの安価なIPv4固定IPサービスにすることが最適解なのかな。

でも、あまり自分のネットワークに固定IPを振って特定されたくないというのが正直な話しです。そして、またお客さんのシステム担当にIPアドレスのアクセス許可を申請するのも迷惑がられて面倒なのです。

今のところインターリンクのZOOT NATIVEの固定IPサービスがいいかもしれません。そのときひかり電話がそのまま使えるかが問題です。

拠点間や法人向けルーターは、ヤマハのルーターが信頼性があってお勧めしています。私もヤマハのルーターを使っています。