Chromebookを導入してみようかと、いろいろ製品を見てみたが、これとか

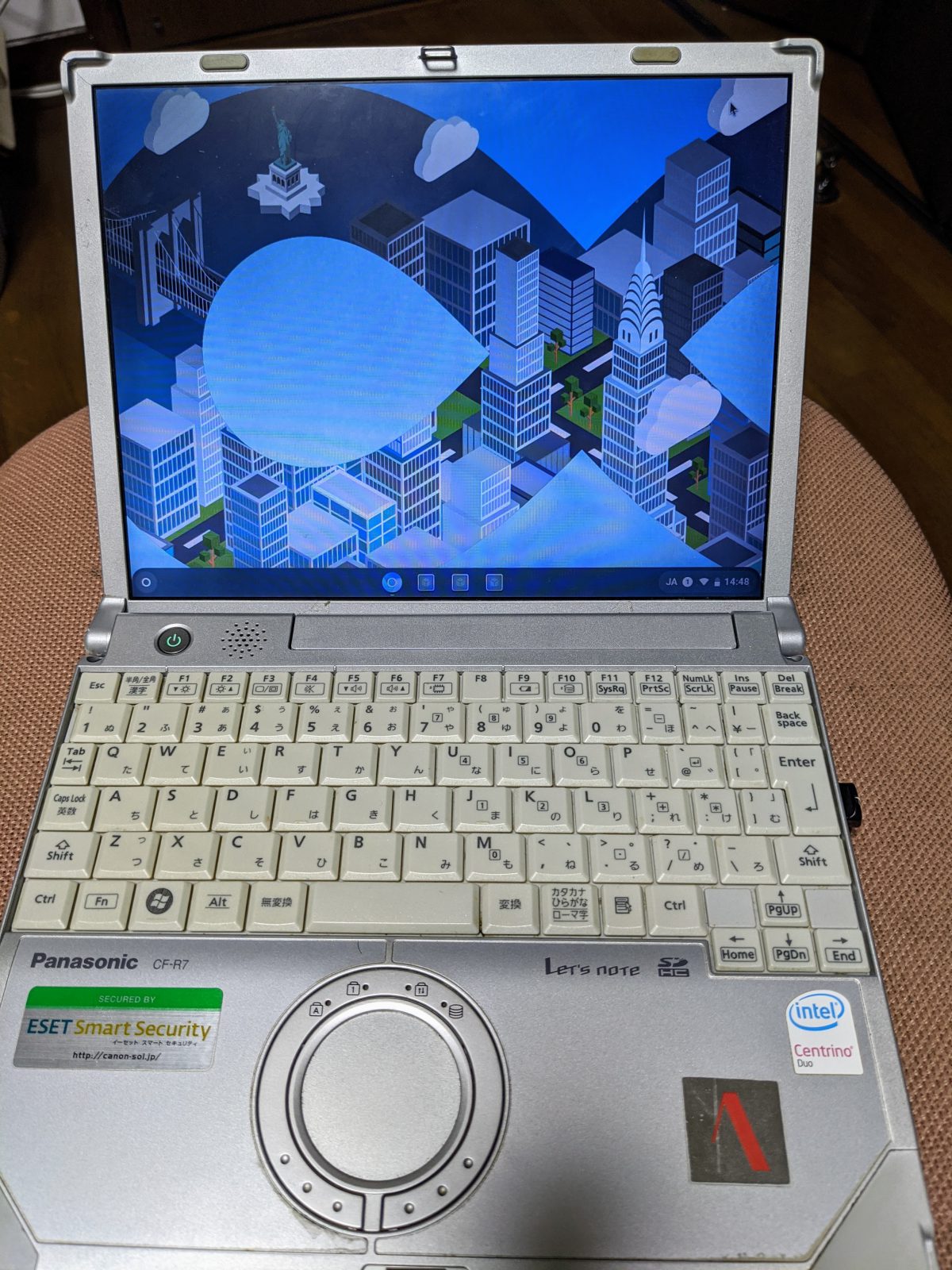

考えていました。だけどアマゾンのこれはディスクが64GBで少ない。128GBのこれはレノボの直販サイトで買えるけど、なんと1ヶ月かかるそうな。ということで、グタグタしているうちに「迷っているときは待て。」という教えから買うのをやめていた。その前に、Chromebookを簡単に試してみようということで、手元にある大昔のパナソニックのレッツノートR7にChromeOSを入れてみた。

(さらに…)とある5丁目で活動する還暦を過ぎたWebプログラマーの覚え書きです。それとかかってくる迷惑電話や、家業のアパート経営について。

Chromebookを導入してみようかと、いろいろ製品を見てみたが、これとか

考えていました。だけどアマゾンのこれはディスクが64GBで少ない。128GBのこれはレノボの直販サイトで買えるけど、なんと1ヶ月かかるそうな。ということで、グタグタしているうちに「迷っているときは待て。」という教えから買うのをやめていた。その前に、Chromebookを簡単に試してみようということで、手元にある大昔のパナソニックのレッツノートR7にChromeOSを入れてみた。

(さらに…)お客さんからインターネットにつながっていないネットワークにあるIP電話の端末の時刻が合わないと連絡があった。原因としては、インターネット上のSNTPサーバーにつながらないため。

そのネットワークはNTTのフレッツのVPNで他の拠点につながっている。IP電話専用のインターネットのため、インターネットにはつなげていない。

だったら、本社にローカルのSNTPサーバーを立てたらどうか、という話になった。本社のネットワークとVPNで接続できるのでSNTPサーバーとつながる。本社のネットワークはインターネットにつながっているので、グローバルのSNTPサーバーとは同期が取れる。

では簡単にSNTPサーバーを立てるにはどうすればいいかとなり調べてみると、Windows10だとWin32TimeサービスというSNTPサーバーがあらかじめ用意されているので、レジストリの設定とファイヤウォールの設定で簡単にSNTPサーバーが立ち上げることができそう。実際にやってみるとできた。参考にしたのは、このサイト(リンク切れ:2024年3月26日)。

これで起動しっぱなしのWindows10のPCを用意すればいいのだけど、もっと調べてみると、RaspberryPIでもNTPサーバーを立ち上げることもできそう。

さらに調べてみると、ヤマハのルーターでもSNTPサーバーを立ち上げることができることがわかった。お客さんのネットワークでは、すべてのルーターがヤマハのルーター(RTX1500から1100まで)で揃えているので、これでいけそう。IP電話の端末も数台なのでそんなに負荷にならないはず。

参考にしたサイトはこれ。

ヤマハのドキュメントはこれ。

実際に手元にあるRTX810で3行でSNTPサーバーが立ち上がった。Windows10をクライアントとして時刻を同期してみると、無事に同期できた。これはとても簡単。

ヤマハのルーターがSNTPサーバーになるなんて知らなかった。まだまだヤマハのルーターには、知らない便利な機能がありそう。マニュアルを読めよ。>自分

最後に一言

ヤマハのルーターを買いなさいよ

ヤマハルーターユーザーより

だって、ヤマハに儲けてもらわないと、ネットワーク機器事業撤退なんて大変なことになるしな。

拠点間や法人向けルーターは、ヤマハのルーターが信頼性があってお勧めしています。私もヤマハのルーターを使っています。

お客さんのところにあるRTX1500にSNTPサーバーの設定をしてみた。クライアントで正常に時間の同期ができた。しかし、時間が10秒ほどずれている。調べてみると、RTX1500で上位のSNTPサーバーに同期を取りに行くと、例えば

# ntpdate ntp.nict.jpとコマンドを実行すると、

ドメイン名が見つかりません

となる。DNSの設定の問題と思ったが、こちらは正しく設定している。IPアドレスを直接設定してみたら、今度はタイムアウトになる。PINGとかRTX1500からは外部へのサーバーに関するコマンドが実行できなくなっている。LAN側のPCは、正常にインターネットにつながっているので不思議である。

とりあえず、別の拠点にあるRTX1210もインターネットにつながっているので、こちらをSNTPサーバーにしてみる。こちらのRTX1210では、上位のSNTPサーバーと正常に時刻の同期が取ることができた。時間も正確である。

RTX1500とRTX1210とも同じようなファイヤウォールの設定をしているので、何か違いがあるかがわからない。

義父からPCの電源が入らなくなったと連絡が入り行ってみた。義父はアパートの管理をやってもらっていて、その報告とかでPCを使っている元気な若干85歳である。その他、大好きな楽天のプロ野球速報も見ているらしいけど、PCがないと生きていけない生活に私たちがしてしまっていた。

使っているPCは私の会社から支給した外見は懐かしの今は無きソルダム星野金属WinDyのキューブPCである。しかし、中身はマザーボードから電源まで換装している別物である。

電源が入らなくなったという話しだったので、電源が逝ってしまったのだろうと予想して、PC電源のテスターとか、代替機を持っていった。電源が壊れていたら、ディスクを取りはずして代替機に換装すればいいかと思っていた。

しかし、現物のPCを見てみると予想は大外れであった。なんとディスプレイが逝っていた。電源が入らないと言っていたのは、本体ではなくてディスプレイに何も表示されないということであった。もっと、よく話しを聞いて、もっと想像力を働かせればよかった。

もっとも電源は普通のPC電源ではなく、ACアダプタの電源ので、考えてみればあまりトラブルはないかと思う。このキューブPCはMini-ITXサイズなので電源は特殊サイズしか入らない。それでACアダプタで電源を取れるASRock J3160DC-ITXにしている。

という訳で、PC本体とディスプレイはお持ち帰りの入院となった。こちらには予備のディスプレイがあるので、新しく買わずにつなげてみる。

持ち帰って試したら、本体は正常で、やはりディスプレイの不具合で電源が入らない。ちなみにディスプレイは三菱のRDT1710VMという大昔に買ったディスプレイである。これも寿命なのか。ディスプレイと言えば、ツレのディスプレイも逝って新しいディスプレイを買い換えた。

替わりのディスプレイは、手元にある20年前のEIZOのFlexscanL465となる。解像度は1280×1024という正方形に近い5:4のあまり今は流行らないアスペクト比である。ただし、まだ画面は綺麗に表示される。調べてみると、三菱のディスプレイよりも古かった。もし、EIZOのディスプレイが逝ったら、今度こそ新しいディスプレイに買い換えよう。

Windows Updateをして、余計なアプリケーションを整理して、いつでもサポートできるようにTeamViewerの設定をして、せっかく作成したファイルがディスクが壊れても残るようにOneDriveの設定をして、気付かれないようにドキュメントをOneDriveに移動しておく。

キーボードが何かこぼしたらしくて汚かったので、義父の娘であるツレと二人でキーキャップを外して、せっせと掃除をする。

しかも、戻したらキーが英語キーになって日本語キーに戻すのに手間取った。Logicoolの有線キーボードがつながっているけど、Windwos10から「設定」-「時刻と言語」ー「言語」ー「優先する言語ー日本語」ー「オプション」ー「ハードウェアキーボードレイアウト」ー「レイアウト変更」と見ても「日本語キーボード(106/109キー)」になっている。デバイスマネージャーを見たら、「HIDキーボードデバイス」になっていて、キーレイアウトは設定できない。仕方ないので、別にPS接続のキーボードを接続した。最初は同?じく英語キーになっていたが、デバイスマネージャーからドライバを「標準キーボード」ー「日本語PS/2キーボード(106/109キー)」にしたら日本語レイアウトになった。どういう訳か「Ctrl+英数」が付いているほうのキーボードドライバを指定すると英語レイアウトのままだった。これは原因不明だある。

次はリビングで使えるようにChromebookにしてあげようかな。義母と離れて一人でPCを使うってこともなくなる。義父が使っているのは、メールはGmailだし、問題はワープロだな。今はMicrosoft Officeのライセンスを買っていないのでLibreOfficeを使わせている。LibreOfficeでも不自由でなさそう。だた「Chromebook+LibreOffice」で検索すると、何だか面倒なことが書かれている。だったら、Google Documentにしようか。その前に、自分がChromebookを使ってみないといけないな。

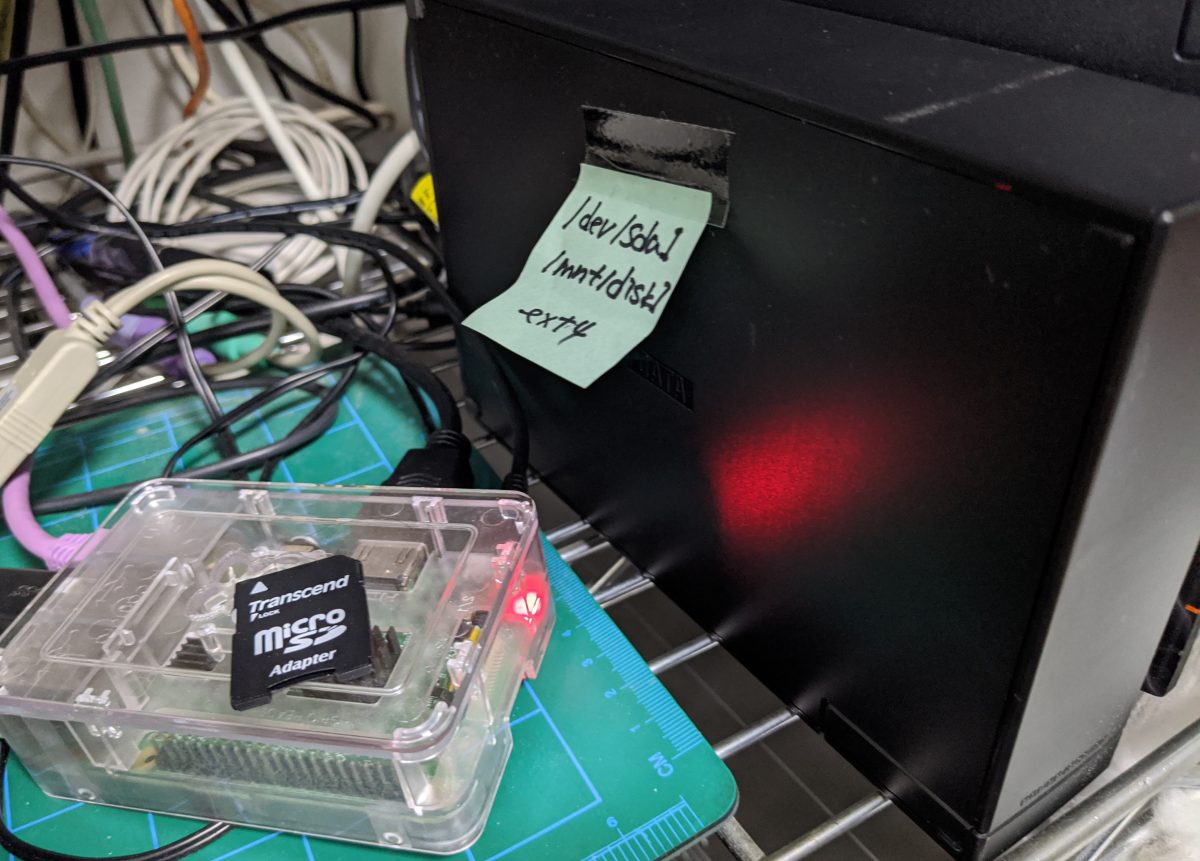

使っていないラズパイ3でNASサーバーを作ってみた。QNAPのバックアップのバックアップと、EaseUS Todo Backupの3番目のバックアップである。どちらも2つバックアップを取っているが、念のためのバックアップだから重要度は低い。

さてRaspberry PiでのNASをGoogleさんに聞いてみると、openmediavaultらしい。まずはこちらをインストールしてみる。

しかしながら、openmediavaultはインストールできても使えなかった。どういう訳かホスト名を設定しようとすると、更新できないという致命的で不可解なエラーが出る。そして、Rsyncのサーバーが簡単にできるものと思ったら、クライアントの設定しかできなかった。よって1日でopenmediavaultからは撤退する。これ以上調べてみても時間の無駄かもしれない。

という訳で、結局はRaspberry PiにGUI無しのOSを設定して、RsyncのサーバーとSambaを最初から設定する。楽しようとしてはダメ。

QNAPからのバックアップはRsyncで、EaseUS Todo BackupはSambaでWindowsの共有フォルダ経由でバックアップの設定する。バックアップのスケジュールはRaspberry PiではなくQNAPとEaseUS Todo Backupで設定する。Raspberry Piは外付けのハードディスクを接続して単なるストレージとなる。

Raspberry Piへのバックアップは一日一回だけであるので、まだまだリソースは余裕がある。次は各サーバーの監視サーバーでも立ち上げようか。

Windows10のエクスプローラーのPCのところを見ると、ディスクが真っ赤になっていた。このディスクはDドライブでユーザーデータ用の2TBのハードディスクである。

ユーザーのフォルダをいろいろとプロバティで残りディスクを見てみると(ディスク使用量のよいユーティリティがあるはず)、Dropboxが異常にディスクを食っている。Dropboxの各フォルダを見てみると、ありました、データバックアップのフォルダがとても大きい容量になっている。原因は、EaseUS Todo BackupのバックアップファイルがDropboxに同期されていたことだった。

今回何気にEaseUS Todo BackupのバックアップをQNAPのバックアップ共有フォルダに指定したため、フォルダがDropbox経由でブーメランのごとくPCに同期してしまった。それで、大きなバックアップファイルが同期されて、ディスクの容量が足りなくなってしまったわけである。これは自分のミス。

そこで、PCのバックアップ用にQNAPにフォルダを作成する。これでPCに同期を取らないはずである

以上でディスクは随分空いた。これで作業完了。

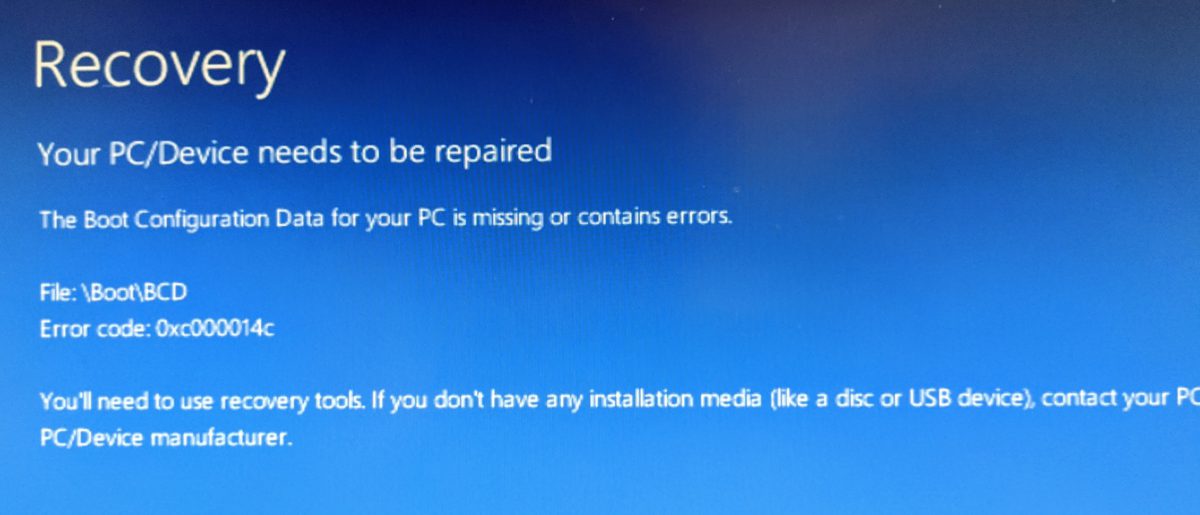

突然Windows10のPCが起動できなくなった。青い画面でRecoveryと表示される。久しぶりのブルースクリーンである。

まずは起動できないときの定番の方法としてWindows10の回復ドライブで起動する。USBメモリで回復ドライブを作っておいてよかった。

スタートアップ修復をやったが修復できなかった。次にシステムの復元をしても復元ポイントが見当たらないせいか何もできなかった。

これは困ったと思って、次の手段を考える。そう言えば、起動できなくなった前はWindows Updateをやったんだっけと思い出す。と言うことは、起動できなくなった原因はアップデートなのである。焦るとまともな考えに至らない。焦ってはダメ。

今度は更新プログラムのアンインストールをやってみる。しかし、何も変わった様子もない。ますます困った。

ここで一旦再起動してみる。すると、何事もなかったように起動できた。これはとても不思議???

先ほどの更新プログラムのアンインストールがうまくいったものと自分に言い聞かせる。PCなんて悩んではだめ。結果オーライ。

で、トラブルの元となったWindows Updateを再度やってみる。今度はうまく再起動できた。これで何とかなった。

四半世紀以上もPCを扱ってきたけど、予期せぬトラブルで焦ってやらかすのはいつものこと。

自作PC用に一番左のWindows11のパッケージを実際に購入しましたが、問題なくインストールできました。Windowsは使うPCの分だけ正しくライセンスを購入しましょう。

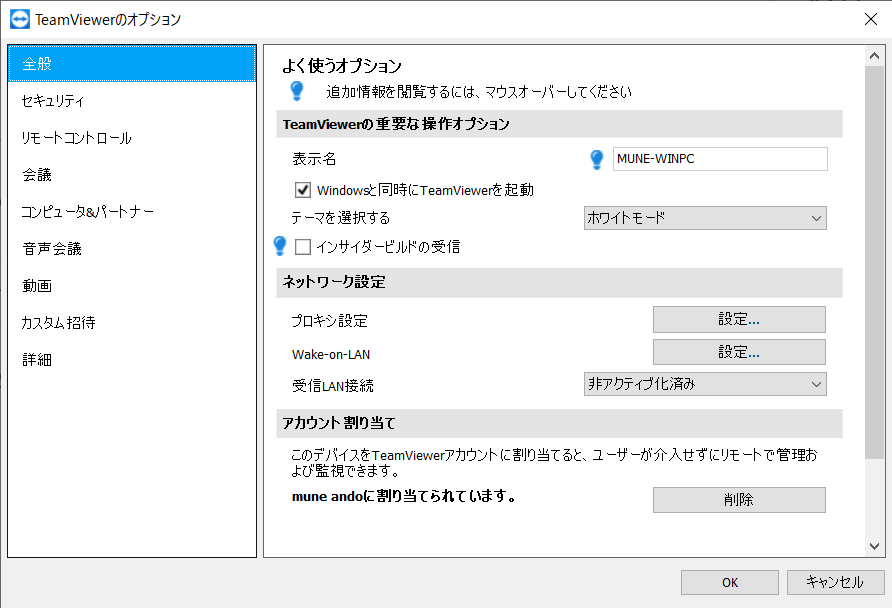

先日の記事でディスプレイをつないでないとTeamViewerでアクセスできないと書きました。

今回ダミープラグ(ディスプレイがつないでいるふりするようなもの?)を手に入れましたので、TeamViewerでアクセスできるか試してみました。購入したダミープラグはHDMI用のこれ。二台のPCにTeamViewerでアクセスしたいので2個入りです。

HDMIのダミーブラグはアマゾンで検索するといろいろ出てくるし、どれもかわらなそうなので、お好きなものをどうぞ。

最初、ただHDMIのポートに挿しただけだと、もちろんアクセスできませんでした。いろいろとTeamViewerの設定をしなければいけません。

まずは、パスワードなしにアクセスできるようにアカウントを割り当てます。そうしないと、ディスプレイが見えないのでパスワードがわかりません。「その他」ー「オプション」の「全般」で「アカウント割り当て」でTeamViewerのアカウントでログインしてアクセスしたいPCを割り当てておきます。念のためにアカウントは二段階認証を有効にしておきましょう。

それと、同じところで「TeamViewerの重要な操作オプション」で「Start TeamViewer With System」(Linuxの場合)にチェックを入れてPCを起動したときにTeamViewerも起動します。これをしないと、PCを起動するたびにディスプレイをつないで、わざわざTeamViewerを起動する羽目になります。

ここで念のためにTeamViewerでアクセスできることを確認しておきます。

あとは、ダミープラグを差してPCを再起動します。一台はHDMIしかないディスプレイカードですので、必然的にディスプレイには接続できなくなります。

以上でTeamViewerでディスプレイがつながっていなくてもアクセスできるようになりました。

ダミープラグのおかげで(?)、画面の解像度が2048X1152のQWXGAまで選択できるようになりました。ダミープラグの使用では4Kまでいけるようですので、ディスプレイドライバーの設定でいけそうですね。

ダミープラグを付ければ、TeamViewerからアクセスできると書きましたが、条件によってはアクセスできないときもありました。これは接続先がWindowsであれば発生しませんが、Ubuntuが相手だと発生します(自分のところでは)。

いろいろ試してみると、ダミープラグだけ付けるとOKだけど、ダミープラグとディスプレイのケーブルを一緒に付けておくとNGとか、両方ともつけてもOKとかPC(マザーボード)によって違ってきました。ダミープラグだけにすると基本的にはOKだけど、起動時にディスプレイを付けないとNGとか、いろいろと組み合わせがあるようです。また、接続OKでも、しばらくすると(何日間か放っておくと)、接続できなることもあります。

こればかりは実際にTeamViewerに接続してみないとわかりません。

朝、メインのPCにアクセスしたら(このPCはずっと電源を入れっぱなし)、新しいMicrosoft Edgeに替わっていた。他のPCは、既に新しいEdgeをインストールされていたので、このPCにEdgeがやってくるのには随分時間がかかった。

だけど、問題が一つ。

新しいEdgeは、Chromeと画面がほぼ一緒。区別が付かない。テーマをダークに変えておくしかないか・・・・。

娘のノートPCでのトラブルで始まった話しである。娘がChromeで何もアクセスできなくなったと言ってきた。実際にPC(ダイナブック後術)を見てみると、Chromeには

status_invalid_image_hashというエラーコードが表示されている。Edgeでも同じエラーが出ている。他のPCはネットワークには正常につながっているので、おそらくノートPC側のトラブルだろう。

自作PC用に一番左のWindows11のパッケージを実際に購入しましたが、問題なくインストールできました。Windowsは使うPCの分だけ正しくライセンスを購入しましょう。

ここで無駄な話し・・・。

このノートPCは、大学で買わされた曰く付きのPCである。PCの条件(特に画面サイズと解像度)が大学側から、いろいろうるさく言われていたので、もう面倒だから大学が斡旋している本屋から買ったものである。

このノートPCのことを調べてみると、所詮東芝の生保営業向けのダイナブックである。画面解像度だって普通のフルHDだから粗いし、サイズも大きいからクソ重いし、そんなに高機能でもないしと、本当に何も特徴もないクソ面白味のない標準的なノートPCなのである。

何かあったら本屋でサポートすると言うけど、サポートはWindowsの再インストールとなるのだろう。大学の授業で講師との共同作業で使うからって、うるさい条件を言っている割には、大学の授業ではこのダイナブックは活用されておらず、家でレポートをまとめる位のようである。しかも提出するレポートはメールで添付でもなく、印刷してどういう訳かインデックスのシールを貼って担当講師宛に郵便局のレターパックライトで郵送するという、いつの時代の仕事をしているのか?ということをやっている。

おろらくダイナブックを買わせるのも、斡旋の本屋で買ってもらうことと、昔に大学の偉い人が東芝と関係していたし、安いタブレットWindowsPC(今は流行らなくなって少なくなったけど)を買って、後で大学のシステム部隊のサポートが困らないためなのだろうな。同じお金を出すのなら、もっといいPCを買っていただろうに。それよかChromebookでいいのでは。Chromebookでできるようなアプリケーションの使い方しかしていないし。

大学生の子を持つ親からしてみれば、大学に行っただけでもバカ高い授業料を払わなくてはいけないし、こんなPCを買わなければいけないしで、とっても大変なのよね。こちらからしてみれば、もっとチャンとしたPCを薦めるのであれば薦めて欲しいわ。それか安価で有用でPCをね。

それと絶対にMac禁止と言っていたのは、学内ネットワークへのVPNがPPTPしかサポートしていないからだと思うわ。以上、大学斡旋のPCを買うな、という長い話しでした。

無駄話しおしまい。

さて話しを戻す。

このエラーをGoogleさんに聞いてみると、Symantec社のセキュリティソフトの「Symantec Endpoint Protection(SEP)」の古いバージョンのコード整合性機能がMicrosoftの制御機能と互換性がないことが原因のようだ

このノートPCでも買ったときからSymantec Endpoint Protectionがインストールされていたそうだ。2017年という古いバージョンである。娘本人に聞いても、このSymantec Endpoint Protectionが何するものかわかっていなかった。

Symantec Endpoint Protectionを再設定をするのも面倒なので、アンインストールしてセキュリティソフトは、使い慣れたESETもいいけどWindows10に最初から入っているマイクロソフトのWindows Defenderにしてしまう。大学推奨の古いセキュリティソフトを入れているよりも、マイクロソフトがバージョンアップしてくれているほうが安心であるという判断である。

ESETはマイナーなアンチウイルスソフトだけど、軽くてPCの邪魔をしないのでお勧めしています。自分が使っているPCにはMicrosoft DefenderではなくESETを入れています。

結局、何も考えずにSymantec Endpoint Protectionをアンインストールしたら解決した。もちろん、マイクロソフトのWindows Defenderが有効になっていることを確認しておく。娘には一家に一人自分のような人がいると便利だと言われてしまった。まあ、自分はDOSの時代(みんな知らないよな)から、この仕事しているし、普通のお父さんでは対応できないわな。

でも、これは企業配給のPCではやってはダメである。システム部隊に責任を持って対応させるべきである。しかし、こちとらこんなダイナブックを自費で購入しているし、本屋のサポートなんて、いまさら期待できないし、古いSymantec Endpoint Protectionが原因でPCが使えなかったらどうしようもないので、とっとと自分で対応してしまった。でも、もう大学も4年でもう卒業なので、このダイナブックも卒業してもいいかもよ。

朝ゴミを出しに行ったら、近所のおばさまにつかまった。この方は、町内会の有力者であり、子どものころから知っているし、今でも頭が上がらないお方。

前に、プリンタが印刷しないということでサポートした。本来なら職業上無料のサポートをしないのだけど、いつもサポートしているツレがいなかったので代わりに出動となった。

印刷しないのはプリンタヘッドのクリーニングで対応できたけど、その前に確認で使っているPCを触ってみたら見慣れない画面だった。落ち着いて見てみると、何とWindows7ではないか。今ごろになって出会うなんて・・・・。

さて、最初の話しに戻る。

挨拶がてらに「Windows7はアップデートした方がいいよ。」と余計なことを言ってしまった。そうすると、

「ネットにつながっていないから、大丈夫。」

と言われてしまう。よく話しを聞くと、文書をワープロ(一太郎!)で清書して印刷しているだけの使い方しかしていないと言うことだった。

でもさ・・・・。

文書データを他の人からUSBメモリでもらってくるのでしょ? データを他の人に渡すんでしょ?

やはり、Windows10にバージョンアップしなさいよ、と言っておいた。

「パソコンはどこで買うの?」と聞かれたので、「メーカー直販でネットで注文する。」って言っておいた。マザーボード選んでCPUもなんて言ったら引かれるから。

ヤマ○電機に行くってさ。